Статья носит информационный характер, не является индивидуальной медицинской рекомендацией. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Ремиссия — это период болезни, когда симптомы заболевания уменьшаются или исчезают, но само заболевание не исчезает полностью. В случае туберкулеза легких это означает, что инфекция ослабевает, но ее возможно повторное обострение.

Далее в статье мы рассмотрим, какие факторы влияют на развитие ремиссии у больных туберкулезом легких, какие методы лечения применяются для обеспечения стабильной ремиссии, и какие меры профилактики помогают предотвратить рецидивы заболевания. Также мы рассмотрим, какие симптомы могут свидетельствовать о наступлении ремиссии и как правильно вести себя во время этого периода для предотвращения возможных осложнений. Важно понимать, что ремиссия не означает полного выздоровления, и поэтому требует постоянного контроля и соблюдения рекомендаций врачей.

Что такое ремиссия в медицине простым языком туберкулез легких

Ремиссия — это период времени, когда симптомы заболевания улучшаются или исчезают полностью. В случае туберкулеза легких, ремиссия означает, что бактерии, вызывающие заболевание, временно остаются неактивными или практически исчезают.

Как достичь ремиссии при туберкулезе легких?

Для достижения ремиссии при туберкулезе легких обычно применяются антибиотики. Лечение должно быть продолжительным и строго соблюдать рекомендации врача. Важно принимать лекарства регулярно и завершить полный курс лечения, даже если симптомы исчезли досрочно.

Как долго длится ремиссия при туберкулезе легких?

Длительность ремиссии при туберкулезе легких может быть разной у разных пациентов. Важно быть под наблюдением врача и следить за своим состоянием здоровья даже после достижения ремиссии.

Важно помнить

Важно помнить, что ремиссия не означает полного излечения от туберкулеза. После достижения ремиссии рекомендуется регулярно проходить медицинское обследование и следить за своим здоровьем, чтобы предотвратить рецидив заболевания.

Туберкулез

С использованием антибиотиков человеку удалось контролировать заболевание, известное как туберкулез (также известное как чахотка). Однако это заболевание остается в списке глобальных угроз для человечества в XXI веке.

Каждый год в России количество новых случаев заболевания сокращается, и смертность от него продолжает снижаться. Тем не менее ситуация все еще сложная. Всемирная Организация Здравоохранения сообщает, что в 2018 году в РФ было зарегистрировано 79 тысяч случаев туберкулеза, и 10 тысяч человек умерло. Более того, возникли новые формы заболевания, которые устойчивы к существующим лекарствам, представляя новое вызов человечеству.

В России количество подобных случаев достигает 9 %. По данному показателю она занимает третье место в мире после Индии и Китая. Все больные туберкулезом получают необходимое лечение в стране, но полностью выздоравливают только 69 %. Ситуация сложная в Азербайджане, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Таджикистане, Узбекистане и Украине.

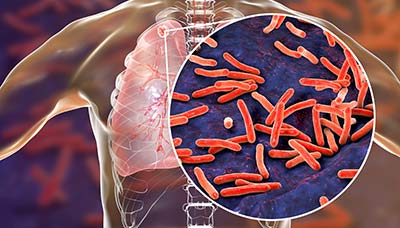

Что такое туберкулез, возбудитель болезни

- Туберкулезом называется хроническое инфекционное бактериальное заболевание, вызванное возбудителем Mycobacterium tuberculosis complex (в народе более известным как палочка Коха).

- Первоначально этот микроорганизм был выделен немецким ученым Робертом Кохом в 1882 году, однако само заболевание было известно очень давно. Исследователи даже находили следы микобактерий туберкулеза в останках древнеегипетских мумий.

- Эти микроорганизмы характеризуются высокой устойчивостью во внешней среде. При влажности и темноте при температуре 23 °C они могут сохраняться до 7 лет, при темноте и сухости – до 10–12 месяцев, при сухости и освещении – около 2 месяцев.

- В воде палочка может существовать до 5 месяцев, в почве – до 6 месяцев, в сыром молоке – до 2 недель, в сыре и масле – около года, на страницах книг – около 3 месяцев. Однако эти бактерии погибают при воздействии веществ, содержащих хлор, третичные амины, перекись водорода, а также при облучении ультрафиолетовыми лучами. Они могут принимать малоопасные L-формы, которые присутствуют в организме человека, но не вызывают острого процесса.

Туберкулез имеет три стадии развития:

- Первичная;

- Латентная;

- Активная.

Кроме того, существуют открытая и закрытая формы болезни. В случае открытой формы болезнь проявляется явно, бактерии легко обнаруживаются в мокроте, каловых массах, а сам больной представляет опасность для окружающих в отношении инфицирования. Закрытая форма не представляет опасности для окружающих. Наиболее часто встречается туберкулез легких, но эта инфекция также может поражать кости, суставы, мочеполовую систему, кишечник, брюшину, мозговые оболочки, центральную нервную систему, периферические лимфоузлы и кожу (желтуха).

Первичное инфицирование

Заражение возникает, когда бактерии успешно проникают через защитные барьеры и проникают глубоко в легкие. Если верхние дыхательные пути здоровы и функционируют правильно, они способны удерживать и удалить слизью большую часть палочек Коха и других опасных бактерий. В теории для заражения людей со слабым иммунитетом достаточно одной палочки, но для более сильных организмов все же требуется продолжительный контакт.

Затем бактерии поглощаются альвеолярными макрофагами. Неуничтоженные возбудители начинают размножаться, в результате чего возникает местное воспаление в области проникновения инфекции. Через ближайшие лимфоузлы зараженные макрофаги попадают в кровь и проникают в другие органы. Однако, если у человека есть хотя бы частичный иммунитет, распространение через кровоток маловероятно.

Латентная инфекция

Через три недели активного роста патогенных микроорганизмов примерно в 95% случаев иммунная система подавляет их размножение и рост. В таких случаях микробы, находящиеся в пораженных органах, превращаются в эпителиоидные гранулемы. Внутри этих гранулем туберкулезные бактерии могут долгое время оставаться активными, в то время как человек может не испытывать никаких клинических проявлений болезни и считать себя здоровым.

Если иммунитет у человека достаточно сильный, инфекция так и остается в неактивной форме. Считается, что почти у трети населения мира есть латентная форма туберкулеза, однако эти люди не являются источником заражения для окружающих, поскольку они не выделяют бактерии. Однако, если функционирование иммунной системы нарушается, процесс туберкулеза может обостриться. Бывает, что первичное поражение начинает прогрессировать с самого начала. Группы риска включают маленьких детей и людей с очень слабым иммунитетом.

Активная стадия

У взрослых людей туберкулез становится активным в течение двух лет после заражения, но иногда он может проявиться и через несколько десятилетий. Это происходит из-за ослабления клеточного иммунитета. Наиболее уязвимы в этом отношении люди с ВИЧ-инфекцией, которые не получают антиретровирусную терапию. В группе риска также находятся пациенты:

- с диабетом;

- с раком головы и шеи;

- с болезнями почек, которым назначен диализ;

- перенесшие операцию по удалению части желудка;

- принимающие препараты, которые подавляют иммунную систему (после трансплантации органов).

Также стоит отметить, что риск развития этой инфекции увеличивается при курении и неполноценном питании, поэтому она часто встречается у людей, ведущих асоциальный образ жизни. Если не лечить поврежденные болезнью ткани органа, они начинают разрушаться, образуя множественные полости в легких, которые называются кавернами.

- туберкулема;

- латентный;

- очаговый (ограниченный);

- милиарный;

- инфильтративный;

- диссеминированный;

- кавернозный;

- фиброзно-кавернозный;

- цирротический;

- казеозная пневмония.

Что такое ремиссия в медицине простым языком туберкулез легких

В каждом отдельном случае определить наличие указанного процесса только по одному клиническому признаку крайне сложно, а иногда невозможно. В таких случаях необходимо учитывать несколько показателей. На основе длительного (от 3 до 15 лет) наблюдения за большой группой детей, подростков и взрослых, ранее страдавших различными формами туберкулеза органов дыхания, мы совместно с персоналом Центрального института туберкулеза еще в 1950 году определили следующие критерии утраты активности процесса и клинического выздоровления от него. 1. Стабильное функциональное состояние организма, полная компенсация и сохранение трудоспособности. 2. Отсутствие физически и рентгенологически определяемых признаков активности специфических изменений в органах дыхания.

3. Отсутствие выявленных микобактерий туберкулеза в разнообразных выделениях, подтвержденное всеми имеющимися методами исследования. 4. Отсутствие признаков повышенной специфической чувствительности, определенное с использованием кожных и подкожных туберкулиновых проб, различных биохимических показателей.

Среди последних упомянутых мы впоследствии включили в число отрицательных белково-туберкулиновых проб, отсутствие С-реактивного белка, нормальный уровень гликопротеидов и других иммунобиологических показателей, описанных на страницах 91—93. В настоящее время некоторые другие авторы (В. С. Гавриленко, 1970; Кунц, 1964 и др.) также придерживаются в существенной мере тех же критериев.

Тем не менее, не все указанные признаки наблюдаются в каждом случае неактивного процесса, и одновременно некоторые из них присутствуют у части пациентов с активным туберкулезом. Поэтому наиболее значимыми критериями для оценки его активности следует считать: полное очищение организма от токсинов; стойкое исчезновение микобактерий; отсутствие свежих очаговых, инфильтративных и деструктивных изменений в легких; отрицательность реакции на комплекс указанных выше «провокационных» туберкулиновых проб; сохранение клинического благополучия в течение определенного периода времени. Из этого списка параметров наибольшую сложность представляет оценка характера остаточных рентгено-морфологических изменений в легких и степень их активности. Как показали наши наблюдения вместе с М. 3. Упитером, после продолжительной эффективной химиотерапии выделяют следующие типы изменений. I. Ограниченный фиброз легких или отсутствие патологических изменений. II. Разрозненные кальцинаты в легких и внутригрудных лимфатических узлах.

III. Единичные уплотненные маленькие очаги с ограниченным фиброзом. IV. Многочисленные уплотненные очаги и обширный фиброз. V. Единичные большие осумкованные очаги или уплотненные участки, похожие на туберкуломы, с ограниченными фиброзно-склеротическими изменениями.

VI. То же самое, но с многочисленными очагами и участками на фоне выраженной пневмо- или плевросклероза. VII. Остаточные (вылеченные) разрушительные полости. VIII. Метатуберкулезные реконструктивные изменения в легких и плевре.

При последующем контроле в течение 3-5 лет и дольше после окончания лечения у большинства пациентов сохранялось стабильное клинико-рентгенологическое состояние, у других отмечалась дальнейшая регрессия рентгено-морфологических изменений в легких, а у некоторых происходило обострение или рецидив заболевания в разные сроки. Такой неблагоприятный исход обычно не наблюдался при I, II, III и VIII типах остаточных изменений и возникал при остальных. Представленная группировка похожа на основные типы выздоровления от легочного туберкулеза, предложенные В. Л. Эйнисом (1957). Таким образом, при определении потенциальной активности туберкулеза необходимо учитывать качественные и количественные характеристики рентгено-морфологических изменений и их динамику. Например, на основе наших наблюдений, наличие остаточной полости, особенно с толстыми стенками, средние и большие размеры туберкулом, многочисленные уплотненные очаги и осумкованные фокусы могут указывать на продолжающуюся активность процесса. Также это подтверждается продолжающейся регрессией специфических изменений, которую наблюдали в течение относительно короткого периода обследования.

В ситуациях, вызывающих сомнения, необходимо применять специфическое лечение для установления возможной активности туберкулеза с использованием метода ex juvantibus. Уверенность в этом укрепляется, если в течение 3-6 месяцев после приема препаратов, таких как тубазид и ПАСК, наблюдается уменьшение размеров, уплотнение и рассасывание очаговых или фокусных образований в легких. Этот метод позволил В. Р. Левину и Б. Ш. Моделевскому (1970) подтвердить активность рентгенологически определяемых изменений в 21,6% случаев.

Приведенные данные свидетельствуют о том, что определение активности и выбор соответствующих лечебно-профилактических мероприятий возможны только после всестороннего исследования пациента и, часто, в зависимости от характера патологического процесса, после различных периодов наблюдения.

Что считается выздоровлением

О клиническом выздоровлении от туберкулеза легких говорят при наличии следующих признаков:

- отсутствие признаков туберкулезного отравления (слабость, повышенная температура, повышенное потоотделение, плохой аппетит, головные боли, проблемы со сном);

- исчезновение местных проявлений болезни (кашель, боль в груди, одышка);

- нормализация параметров крови и скорости оседания эритроцитов;

- постоянное отсутствие микобактерий туберкулеза в мокроте, смывах с бронхов;

- восстановление трудоспособности.

Эффективность лечения зависит от нескольких факторов, включая:

- клиническая форма туберкулеза;

- возраст пациента;

- состояние иммунитета;

- Присутствие одновременных хронических заболеваний, в особенности ВИЧ-инфекции и других патологий, которые вызывают нарушение иммунитета.

Соответственно, у пациентов пожилого возраста с серьезными сопутствующими патологиями, лечение не только занимает больше времени, но и процент выздоровления ниже, чем у молодых пациентов без тяжелых сопутствующих нарушений.

Особенности терапии

Лечение необходимо проводить в комплексе. Основным методом является специфическая антибактериальная терапия — химиотерапия. Ее дополняют:

В худших случаях, при возникновении осложнений и в некоторых других ситуациях, может применяться хирургическое лечение.

Химиотерапия включает применение индивидуально подобранных противотуберкулезных лекарств, которые подавляют жизнеспособность микроорганизмов, вызывающих туберкулез. Существуют 4 основных режима химиотерапии. Выбор конкретного режима зависит от формы болезни и наличия бактериальной выделки.

При наличии активной формы туберкулеза (сопровождающейся выделением бацилл) пациенты изначально госпитализируются в специализированные туберкулезные стационары. Это необходимо для предотвращения передачи инфекции другим людям. В случае отсутствия активной формы туберкулеза, то есть при отрицательных результатах 3 и более лабораторных исследований мокроты на наличие микобактерий, лечение может быть проведено в домашних условиях. Также пациенты могут быть переведены на амбулаторное лечение после того, как открытая форма болезни превратится в закрытую. Это обычно происходит в течение 2-3 месяцев после начала химиотерапии.

Химиотерапия у взрослых проводится в два этапа, включающих:

- начальную или интенсивную фазу;

- фазу продолжения (поддерживающего) лечения.

Интенсивная химиотерапия

В начальной или интенсивной стадии лечения применяются несколько противотуберкулезных препаратов, к которым микобактерии, обнаруженные у данного пациента, проявляют наибольшую чувствительность. Чаще всего назначаются 2 препарата: изониазид и стрептомицин или изониазид и рифампицин. Иногда их дополняют пиразинамидом, этамбутолом. Такое предписывается в случае обильной микобактериальной популяции, обнаруженной на этапе первичной диагностики, и изначальной устойчивости к лекарствам.

Главной целью интенсивной фазы является уничтожение активно размножающихся бактерий и тех, которые находятся в состоянии персистирования («дремлющие»). Это позволяет как можно быстрее снизить опасность, которую больной представляет для здоровых людей, за счет прекращения выделения бацилл.

Поддерживающая химиотерапия

После окончания интенсивной терапии назначается повторный курс химиотерапии – поддерживающий. Он уже включает меньшее количество противотуберкулезных препаратов. Его целью является устранение оставшихся после интенсивной фазы микроорганизмов.

В основном после первого этапа остаются активными те микобактерии, которые находились в спящем состоянии. Но при создании благоприятных условий, особенно при снижении иммунитета из-за внешних и внутренних факторов, они могут активизироваться, начать размножаться и вызвать повторное воспаление, то есть рецидив. Поэтому важно уничтожить их максимально возможное количество, и это достигается с помощью поддерживающей терапии. Это снижает вероятность рецидива болезни.

Операция при туберкулезе легких

В случае позднего обнаружения туберкулеза легких рекомендуется выполнение хирургического вмешательства. Чаще всего оно проводится, когда имеются следующие показания:

— наличие кавернозных форм;

— легочное кровотечение;

— пневмоторакс (отключение пораженного легкого от его дыхательной функции из-за проникновения воздуха между листками плевры);

— туберкулезный плеврит.

Операция также может выполняться с паллиативной целью, когда полного излечения не предвидится, но с помощью хирургии можно достичь улучшения состояния пациента, повысить качество и продолжительность его жизни.

Туберкулез легких

Туберкулез легких: факторы возникновения, клинические признаки, диагностика и методы терапии.

Определение

Туберкулез – заразное заболевание, передающееся через воздушно-капельный путь. Причиной его является бактерия Mycobacterium tuberculosis. Инфицироваться может каждый, однако особенно подвержены туберкулезу дети из-за недостаточно развитого иммунитета.

Болезнь поддаётся исцелению, однако лечение требует продолжительного времени. Особое значение имеет ранняя диагностика туберкулеза — чем быстрее его обнаружат, тем меньше осложнений возникнет.

Факторы возникновения туберкулеза Туберкулез передаётся через воздушно-капельный и воздушно-пылевой пути. Микобактерии находятся в мельчайших каплях, которые выделяет больной туберкулезом при разговоре, кашле, чихании и других действиях.

Около 25–30% людей заражены бактериями туберкулеза. Однако, заболевает только каждый десятый из них.

Микобактерии выделяются не у всех больных туберкулезом, а только у тех, у кого происходит разрушение легочной ткани и выброс бактерий (в народе называемый открытой формой туберкулеза). Дозу микобактерий можно получить, даже не общаясь напрямую с больным человеком, так как они могут осесть на пыли и сохраняться на ней до 18 дней при благоприятных условиях.

Большую роль в распространении туберкулеза играет отказ от прививок для детей.

Дети особенно подвержены инфекции, а отсутствие вакцинации приводит к тому, что, столкнувшись с туберкулезной палочкой, организм не узнает ее как враждебный агент и не создает антитела для борьбы с инфекцией, а вместо этого предоставляет бактериям возможность свободно проникнуть в легкие.

Среди взрослых населения, группа риска для заражения туберкулезом включает в себя:

Категории людей, подверженных повышенному риску развития туберкулеза, включают:

— Пожилые люди;

— Лица, страдающие хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет и аутоиммунные заболевания;

— Люди, имеющие онкологические заболевания;

— Люди, принимающие иммуносупрессивные препараты;

— Пациенты, прошедшие тяжелые операции;

— Курильщики.

Классификация заболевания:

1. Первичный туберкулезный комплекс. Этот вид туберкулеза развивается при первичной инфекции и наиболее часто встречается у детей. Симптомы не явственные, на рентгенограммах напоминает пневмонию, что затрудняет диагностику, но непередающийся от человека к человеку. В большинстве случаев маленький очаг заболевания закрывается капсулой, и болезнь не прогрессирует.

2. Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов. Характеризуется распространением туберкулезных очагов в обоих легких и поражением лимфатических узлов.

- Распространенная форма туберкулеза легких. На всей поверхности легких образуются маленькие воспалительные узелки. Может иметь острое или хроническое течение, сопровождаться тяжелым состоянием (с лихорадкой, отравлением) и иметь волнообразный характер.

- Очаговая форма туберкулеза легких. В легком появляется от одного до нескольких воспалительных очагов диаметром не более 1 см. Может протекать без симптомов или с низкой температурой и слабостью.

- Инфильтративная форма туберкулеза легких. Является одним из осложнений очаговой формы туберкулеза. Протекает тяжело, с длительной лихорадкой, потерей веса, кашлем, возможно появление кровянистой мокроты.

- Казеозная пневмония. Это тяжелая форма легочного туберкулеза, которая развивается остро, сопровождается сильной интоксикацией и лихорадкой. Она характеризуется массивным воспалением и последующим разрушением ткани легкого, с образованием полостей внутри него. Эта форма туберкулеза наиболее часто возникает у пациентов с ослабленным иммунитетом.

- Туберкулема легких. В легочной ткани формируется инкапсулированный очаг диаметром более 1 см, внутри которого происходит разрушение легочной ткани.

- Кавернозный туберкулез легких. Это тяжелая форма туберкулеза, при которой происходит деструкция легочной ткани и образование больших полостей (каверн) в легких. Он возникает как осложнение других форм туберкулеза.

- Фиброзно-кавернозный туберкулез легких. Это заключительная стадия кавернозного туберкулеза, когда окончательно формируется полость в легком.

- Цирротический туберкулез легких. Этап туберкулеза легких, характеризующийся замещением легочной ткани рубцовой. Встречается у 0,1-8% пациентов, преимущественно у неподвергшихся лечению или неправильно леченных лиц. Для развития данной формы требуется продолжительное время болезни.

- Туберкулезный плеврит. Воспаление плевры — оболочки легких. Может возникнуть как осложнение туберкулеза легких или быть самостоятельным заболеванием, особенно у молодых людей.

- Туберкулез бронхов, трахеи, верхних дыхательных путей.

- Туберкулез органов дыхания, сочетающийся с профессиональными пылевыми заболеваниями легких.

Относительно бактериовыделения с мокротой:

- с выделением микобактерий туберкулеза (МБТ+);

- без выделения микобактерий туберкулеза (МБТ–).

Симптомы туберкулеза легких

- Очень выраженная слабость, утомляемость, длительная усталость.

- Проблемы с засыпанием, ночные неприятные сновидения.

- Уменьшение аппетита и потеря веса.

- Интенсивное ночное потоотделение (особенно сильное, что пациенту приходится менять постельное белье).

- Умеренное повышение температуры тела, обычно до субфебрильных значений, то есть не выше 37,5°C. Температура остается постоянной и сопровождается ознобом.

- Кашель. Вначале присутствует сухой кашель, но по мере прогрессирования заболевания появляется мокрота.

- Кровохарканье. Характерно для поздних стадий туберкулеза.

- Боль в грудной клетке. Появление боли при кашле указывает на вовлечение плевры в патологический процесс.

- Сильное затруднение дыхания.

Для определения туберкулеза легких врач проводит осмотр пациента, изучает его жалобы и историю болезни. Если есть подозрение на туберкулезный процесс, назначаются лабораторные и инструментальные исследования:

1. Клинический анализ крови с развернутой лейкоцитарной формулой (для выявления воспалительного процесса).

2. Номер и код: № 1515 Клинический анализ крови.

Данный анализ включает общий анализ крови, лейкоформулу и СОЭ (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов). Синонимы для этого анализа: Общий анализ крови, ОАК, Full blood count, FBC, Complete blood count (CBC) with differential white blood cell count (CBC with diff), Hemogram. Краткое описание исс.

Что такое туберкулёз

Туберкулёз — это инфекционное заболевание, вызываемое микобактериями из группы Mycobacterium tuberculosis complex.

Каждый год регистрируется примерно 10 миллионов новых случаев болезни и около 1,4 миллиона смертей от туберкулёза.

В большинстве случаев, инфекция поражает легкие, но также может влиять на суставы, кости, глаза, кожу и даже нервную систему. Туберкулез является одним из социально значимых заболеваний и представляет опасность для окружающих. В МКБ-10 (Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем) туберкулез обозначается кодами А15 — А19 (с подвидами), в зависимости от пораженных органов и характера инфекции.

Патоген туберкулеза

Туберкулез вызывается патогенными микобактериями, которые относятся к классу Actinobacteria, порядку Actinomycetales и семейству Mycobacteriaceae. Они образуют группу, известную как комплекс Mycobacterium tuberculosis.

Форма бактерий Mycobacterium tuberculosis напоминает палочки.

К ним относятся Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis и ее вариант — бацилла Кальметта-Герена (БЦЖ) и другие. Однако до 95% случаев заболевания туберкулезом вызваны Mycobacterium tuberculosis.

Первоначально бактерию Mycobacterium tuberculosis обнаружил немецкий врач и микробиолог Роберт Кох. В его честь бактерию называют палочкой Коха.

О своем открытии ученый объявил 24 марта 1882 года, позже эту дату объявили Всемирным днем борьбы с туберкулезом. В состав микобактерий туберкулеза входят белки туберкулопротеиды, которые вызывают воспалительную реакцию с образованием грануломы — разрастания ткани, с помощью которого организм локализует очаг инфекции и изолирует его от остальных тканей.

Микобактерии туберкулеза имеют опасность и в том, что они очень устойчивы во внешней среде: выдерживают нагревание до +90°C и охлаждение до -260°C, не погибают под действием кислот, щелочей и спиртов в составе обычных дезинфицирующих средств и сохраняют жизнеспособность на поверхностях предметов в течение длительного времени. Например, если микобактерии с каплями слюны или мокроты оседают на страницах книг, они остаются активными до 3 месяцев. Для лечения туберкулеза применяют различные антибиотики и их комбинации, однако некоторые штаммы микобактерий туберкулеза адаптировались к их действию и приобрели устойчивость к противотуберкулезным препаратам. В таком случае подбор подходящего режима антибиотикотерапии усложняется: перед назначением препаратов и в процессе лечения проводят исследование чувствительности микобактерий туберкулеза к лекарствам и в соответствии с результатами анализа подбирают комбинацию препаратов или заменяют один препарат на другой.

Что такое ремиссия?

Следует выполнить переформулировку предоставленного текста с использованием лексики, присущей медицинской профессии. Форматирование HTML-разметки следует сохранить. Орфографические, пунктуационные, стилистические и грамматические ошибки также требуется исправить с учетом сохранения исходного смысла.

![]()

Ремиссия — это состояние, когда проявления и симптомы заболевания, в данном случае рака, исчезают или значительно сокращаются. В рамках онкологии, ремиссия указывает на временное улучшение состояния пациента и уменьшение активности опухоли. Это можно достичь с помощью лечения, такого как хирургия, химиотерапия, радиотерапия или другие методы.

Ремиссия может быть частичной или полной

Частичная ремиссия: при частичной ремиссии симптомы и размер опухоли значительно уменьшаются, но не исчезают полностью. Это может способствовать улучшению качества жизни пациента и смягчить симптомы.

Полная ремиссия: при полной ремиссии все проявления заболевания исчезают, и опухоль невозможно обнаружить. Это не означает, что заболевание полностью исчезло, но пациент находится в стадии, когда болезнь контролируется и не проявляется клинически.

Ремиссия может быть временной или долгосрочной. Временная ремиссия подразумевает, что состояние пациента улучшилось, но в будущем возможно потребуется дополнительное лечение. Долгосрочная ремиссия указывает на продолжительный период, в течение которого заболевание не проявляется.

Ремиссия является важным этапом в лечении рака и может быть достигнута благодаря эффективному применению различных методов лечения. Тем не менее, важно помнить, что ремиссия не всегда означает полное излечение, и регулярное наблюдение со стороны медицинских специалистов остается важной частью заботы о пациенте для обеспечения долгосрочного контроля над болезнью.

Данная статья имеет информативный характер.

Лечение туберкулеза

- Медикаментозное лечение. Противотуберкулезные препараты классифицируются на основные (назначаемые пациентам с первичным заражением), резервные (используемые при неэффективности основных препаратов или их непереносимости) и комбинированные (многофункциональные препараты с фиксированной дозой отдельных компонентов).

- Химиотерапия. Ориентирована на элиминацию микобактерий или подавление их репродукции.

- Симптоматическое лечение специфических нарушений и симптомов.

- Физиотерапия при туберкулезе легких направлена на улучшение питания тканей и стимуляцию их регенерации (ингаляции, ароматерапия, электролечение, лазеротерапия, дарсонвализация, магнитотерапия) [3].

Полное выздоровление не обеспечивает гарантии отсутствия повторного возникновения болезни в будущем.

Меры профилактики туберкулеза

- систематические медицинские осмотры (особенно ежегодная флюорография легких);

- профилактическая вакцинация (вакцина БЦЖ);

- укрепление иммунитета;

- контроль хронических заболеваний;

- здоровый образ жизни и режим дня;

- благоприятные условия проживания (соответствующая влажность, температура и вентиляция воздуха);

- соблюдение гигиены.

- Ссылка на информацию Всемирной организации здравоохранения о туберкулезе: https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/tuberculosis .

- Ссылка на лекции В. С. Самцова и И. Н. Горбача по фтизиатрии, проведенные в ВГМУ, г. Витебск, 2001 г.

- Ссылка на национальное руководство «Фтизиатрия: национальное руководство» М. И. Перельмана, Москва, 2007 г.