Статья носит информационный характер, не является индивидуальной медицинской рекомендацией. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Наличие кортикального слоя наружной поверхности теменной кости означает, что эта часть черепа обладает прочной внешней оболочкой, способной защищать мозг от внешних воздействий. Данный слой состоит из костной ткани, обеспечивающей необходимую жесткость и прочность кости.

В следующих разделах статьи мы углубимся в изучение анатомических особенностей теменной кости, рассмотрим ее функции в организме человека, а также рассмотрим, какие заболевания могут затронуть эту часть черепа и как их можно предотвратить. Будет интересно узнать, как внешние факторы могут повлиять на состояние кортикального слоя и что следует предпринять для его укрепления. Погружаясь в изучение теменной кости, мы откроем множество интересных фактов, которые помогут лучше понять строение и функции человеческого черепа.

Кортикальный слой наружной поверхности теменной кости

Кортикальный слой наружной поверхности теменной кости — это внешний компонент костной ткани, образующий твердую оболочку кости. В основном он состоит из плотной компактной кости, которая обеспечивает кости прочность и защиту.

Функции кортикального слоя

Кортикальный слой наружной поверхности теменной кости выполняет несколько важных функций:

- Защита мозга: благодаря прочности кортикального слоя, кость обеспечивает защиту головного мозга от внешних травм.

- Поддержка и поддержание формы: кортикальный слой помогает кости сохранять свою форму и поддерживать остальные структуры черепа.

- Участвует в обмене веществ: кости — это активные ткани, которые участвуют в обмене веществ в организме, и кортикальный слой играет важную роль в этом процессе.

Структура кортикального слоя

Кортикальный слой состоит из плотно упакованных слоев компактной кости, которые образуют внешнюю оболочку кости. Эти слои имеют разные структуры и функции, что позволяет кости быть прочной, но при этом легкой и подвижной.

Изучение кортикального слоя наружной поверхности теменной кости является важным аспектом как в анатомии, так и в медицинской практике, поскольку понимание его структуры и функций поможет в лечении и диагностике заболеваний костной ткани.

Кортикальный слой наружной поверхности теменной кости что значит

Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии (руководитель кафедры, профессор И.И. Камалов) Казанского государственного медицинского университета

В научной литературе детально описано использование рентгенодиагностики для обнаружения опухолей головного мозга. При обычном рентгенологическом исследовании имеется преимущество в выявлении косвенных изменений костей черепа. Даже стандартная краниография предоставляет много информации. После корректного и квалифицированного проведения этого исследования устанавливаются показания для назначения контрастных (инвазивных) или компьютерно-томографических (неинвазивных) исследований.

Рекомендуется начинать исследование с производства обзорных краниограмм. При необходимости их дополняют специальными снимками, такими как прицельные, передний и задний полу аксиальные снимки, аксиальные снимки черепа, снимок глазницы по методу Резе, рентгенограммы черепа с прямым увеличением изображения, а также снимки по методам Шюллера, Стенверса, Майера и томография. Анализ краниограмм при обнаружении опухолей головного мозга следует начинать с изучения турецкого седла. Эта структура занимает центральное положение в черепе и является первой, которая подвергается воздействию при образовании объемных образований внутри черепной полости. Кроме того, турецкое седло представляет собой неплотное костное образование, что обуславливает возможность изменений в нем до 82% в случае образования объемных процессов в головном мозге.

Доктор по исследованию обнаружил закономерности в изменениях турецкого седла, которые зависят от характера процессов, происходящих в черепе. Рентгенологические изменения в турецком седле разделены на 5 групп:

1) Изменения в седле, связанные с объемными процессами внутри седла;

2) Изменения, связанные с опухолями головного мозга, расположенными около седла;

3) Изменения, вызванные гидроцефальными и гипертензионными процессами, как результат воздействия объемных процессов, развивающихся на определенном расстоянии от турецкого седла;

4) Изменения турецкого седла, связанные с опухолями, исходящими из основной кости;

5) Изменения, связанные с общим старением организма.

Анализ изменений турецкого седла на рентгенограмме показывает следующие характеристики. Внутриседельные изменения отражаются на размерах и форме турецкого седла при сохраненной верхушке его спинки, поскольку верхушка часто находится за пределами области воздействия внутриседельных объемных изменений.

Опухоли, расположенные вблизи селы, вызывают более заметные изменения на краниограммах, чем околоселлярные новообразования. В зависимости от места расположения опухоли наблюдается характеристическая рентгенологическая деформация седла. Если опухоль находится сбоку и спереди от седла, то изначальные изменения начинаются с передних клиновидных отростков со стороны опухоли. Остеопороз и последующая рарефикация определяются на лобном снимке турецкого седла, а еще лучше — на продольной томограмме в лобной проекции, выведенной на глубине залегания передних клиновидных отростков. На этих же снимках иногда можно обнаружить «наклонность» отростка снаружи.

В случае, когда опухоль оказывает давление сбоку и сзади на седло, проявляется порозность заднего клиновидного отростка с пораженной стороны, распространяющаяся затем на всю спинку седла, а также деформация с наклоном спинки вперед. На заднем полуаксиальном снимке турецкого седла четко видно поражение одного из задних клиновидных отростков. При заднебоковом расположении опухоли происходит раздвоение спинки седла — проявляется симптом «расщепления», который вызван давлением опухоли преимущественно на одну сторону спинки и приводит к особой деформации.

Опухоли, расположенные в области ретроселлярной зоны, прежде всего вызывают деформацию спинки седла и ската. Тем не менее, при подобных новообразованиях также часто наблюдаются изменения гребней пирамиды височной кости, краев затылочного отверстия и чешуи затылочной кости. Изменения спинки седла и ската более часто возникают при субтенториальном расположении опухоли, а реже — при ее надтенториальном происхождении. Остеопороз спинки седла обычно подтверждается боковыми и заднеполуаксиальными рентгеновскими снимками, а иногда также может быть выявлен на подбородочно-носовой томограмме, проведенной на глубине, где расположена спинка седла.

Изменения ската можно определить не только по степени его порозности, но и по разрушению, что можно наблюдать на боковой томограмме черепа, сделанной вдоль серединной плоскости. Седло костей деформируется до состояния рарефикации, и это связано с давлением, которое оказывается на него сзади вперед, что приводит к отталкиванию и наклону спинки.

При наличии гипертензионно-гидроцефального синдрома можно наблюдать остеопоротические изменения верхней части спинки турецкого седла, что приводит к снижению плотности спонгиозного материала. Уменьшение его плотности рентгенологически подтверждается и составляет около 20%. Позднее, кортикальный слой становится пористым, в результате чего его плотность и четкость уменьшаются. После изменений в спинке турецкого седла остеопорозу подвергается его дно, причем передняя сторона редко изменяется. Деструктивные изменения в турецком седле связаны с опухолевыми процессами, происходящими в основной кости, а инволютивные изменения проявляются остеопорозом его деталей.

При оценке рентгенограмм черепа у пациентов с опухолями головного мозга важно определить, есть ли изменения в турецком седле и какова их природа. Необходимо обращать внимание на форму, размеры седла и его анатомические элементы (спинка, бугорок, ретроселлярная область, дно).

Опухоли головного мозга вызывают изменения не только в турецком седле, но также оказывают местное воздействие на кости черепа, проникая сквозь кость или давя на нее. Если опухоль имеет обильное кровоснабжение, она оставляет глубокий след сосудов на костях черепа.

Сама опухолевая ткань может также кальцифицироваться. Все эти изменения, вызванные опухолями головного мозга, являются локальными проявлениями объемного процесса и могут быть обнаружены без использования контрастных исследований. К ним относятся:

1) Уменьшение объема кости (локальный остеопороз, обесцвечение кости; искривление обесцвеченной кости, увеличение диаметра естественных отверстий);

2) Увеличение объема кости (гиперостозы — однородные и неоднородные);

3) Укрепление сосудистого рисунка костей свода черепа (укрепление артериального и венозного сосудистого рисунка);

4) Кальцинирование опухолей;

5) Снижение пневматизации придаточных пазух черепа.

Локальный остеопороз возникает из-за давления опухоли на кости черепа, и важно отметить, что опухоль не обязательно должна прямо контактировать с костями черепа. Локальный остеопороз, вызванный опухолью головного мозга и его оболочками, отличается от пальцевидных вдавлений тем, что остеопороз имеет большие размеры и неправильную форму.

Необходимо отметить, что в черепной патологии чаще всего встречается локальная форма остеопороза. Остеопороз обычно наблюдается на выступающих участках костей, составляющих основание черепа, а также на костных деталях турецкого седла. При остеопорозе происходит уменьшение количества костных балок, что приводит к увеличению пространства между ними.

Истончение кости является следующей фазой изменений костей черепа под воздействием давления. При этом диаметр истонченного участка кости всегда меньше размера опухоли. Истончение кости может быть обширным или ограниченным.

Чаще всего отмечается ограниченное истончение кости на краевых участках черепа, таких как грани малых крыльев, пирамиды височных костей и передние или задние клиновидные отростки. Прогиб истонченной кости, то есть изменение ее формы, может происходить как на месте истончения, так и на неизмененном участке кости.

Особенно это проявляется в детском возрасте, особенно когда опухоль начинает развиваться в раннем детстве. Прогиб подвергается височная кость, а затем теменная и затылочная, иногда также подвергается прогибу и сфеноидальный гребень. У детей прогиб костей происходит не только при опухолях головного мозга, но и при гигромах или паразитарных его заболеваниях. Прогибы, изменения формы костей происходят В турецком седле. При супраселлярных опухолях все элементы седла прогибаются и опускаются вниз, и вместе с этим спинка турецкого седла укорачивается. При длительной гидроцефалии III желудочка определяется прогиб только центральной части дна турецкого седла, что проявляется его двойной контурностью.

При наличии опухоли возникает асимметрия в боковом направлении седла. Все естественные отверстия черепа увеличиваются в размерах. Внутренний слуховой проход расширяется при наличии невриномы слухового нерва, канала зрительного нерва — при наличии глиомы зрительного нерва, арахноидэндотелиоме бугорка и медиального отдела малого крыла основной кости. Яремное отверстие расширяется при наличии гломусных опухолей. Опухоль гассерова узла вызывает атрофию и верхушки пирамиды височной кости при сохранении внутренней стенки внутреннего слухового прохода.

Гиперостозы могут быть обусловлены раздражением твердой мозговой оболочки или прорастанием опухоли сквозь твердую мозговую оболочку. Гиперостозы обнаруживаются только при опухолях, расположенных в оболочках, и никогда не наблюдаются при опухолях, расположенных внутри мозга.

Гиперостозы, формирующиеся в результате раздражения твердой мозговой оболочки, на рентгенограммах имеют однородное и равномерное построение, представляя собой уплотнение костей без признаков разрушения. При проникновении опухоли через кость в большом и малом крыльях основной кости и при опухолях парасагиттального и конвекситального типа рентгенологически может быть выявлена поперечная исчерченность кости, обусловленная множественными участками деструкции, перпендикулярно направленными к поверхности кости, вызванными проникновением опухоли.

В области данного гиперостоза находится участок разрушения, однако его протяженность значительно меньше, чем участка поперечной исчерченности. При росте опухоли через кость обнаруживается разрушение внешней пластины и мягкий компонент опухоли, то есть опухоль прорастает в мягкие ткани. Тем не менее, это еще не является рентгенологическим признаком злокачественности опухоли. Для обнаружения мягкотканного компонента необходимо привести центральный участок поперечной исчерченности к краевой зоне.

Развитие артериального рисунка, проявленное расширением диаметра основного ствола средней оболочечной артерии с одной стороны, подразумевает наличие опухоли в оболочке. Это также свидетельствует о отсутствии конечных ветвей артериальной борозды, либо о существовании дополнительной, третьей ветви средней оболочечной артерии, либо о стремлении сосудов к центру опухоли. Увеличение раскроя вен характеризуется значительным протяжением и направлением к ближайшему функционирующему венозному синусу. Внутреннее пространство вен приобретает равномерную форму.

Образования кальция обнаруживаются как при внутрикорковых, так и при оболочечных опухолях, но всегда в доброкачественных опухолях сосудистого ряда, доброкачественных глиомах (дендроглиомах, астроцитомах). Осуществляется кальцификация самой ткани опухоли или стенок кисты опухоли; в редких случаях по характеру кальцификации можно судить и о характере опухоли (пинеалома, краниофарингиома и другие). Необходимо различить эти опухоли от других внутрикорковых образований (паразитарные образования, постинфекционные кальцификации, старые посттравматические гематомы, крайне редко стенки абсцессов, пороки сосудов). Обнаружение кальцифицированной опухоли рентгенологически позволяет установить местный диагноз, но никак не гистологический.

Снижение пневматизации придаточных пазух черепа указывает на сторону поражения.

Таким образом, тщательное изучение структуры черепа и показателей костей у больных с подозрением на опухоли головного мозга и его оболочек предоставляет нам информацию о общих и местных изменениях и способствует проведению целенаправленного рентгеноконтрастного или компьютерно-томографического исследования для оперативного вмешательства и разработки правильной тактики лечения.

Кортикальный слой наружной поверхности теменной кости что значит

- Структура черепа

- Анатомические особенности: Оксипитальная кость

- Анатомические особенности: Сфено

Анатомия: Теменная кость

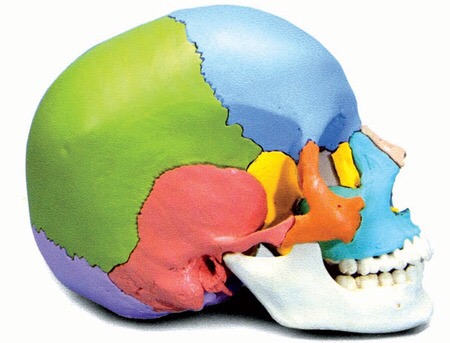

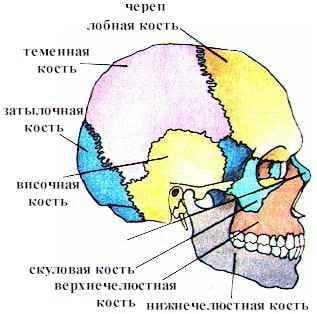

Теменная кость, парная (os parietale), формирует среднюю часть крыши черепа. У человека она имеет наиболее развитую структуру по сравнению со всеми другими животными, в связи с высоким уровнем развития его мозга. Она представляет собой типичную покровную кость, основная функция которой — защита.

В связи с этим, она имеет простую форму в виде четырехугольной пластины, выпуклой снаружи и вдавленной внутрь. Четыре ее края служат для соединения с соседними костями: передний — с лобной костью (margo frontalis), задний — с затылочной костью (margo occipitalis), медиальный — с соответствующей костью противоположной стороны (margo sagittalis), а латеральный — с чешуей височной кости (margo squamosus).

Первые три края имеют зубчатую структуру, а последний служит для образования шва между костями.

Переднемедиальный угол соединяется с лобной костью, angulus frontalis, нреднелатеральный угол соединяется с клиновидной костью, angulus sphenoidalis, заднемедиальный угол соединяется с затылочной костью, angulus occipitalis, а заднелатеральный угол соединяется с основанием сосцевидного отростка височной кости, angulus mastoideus.

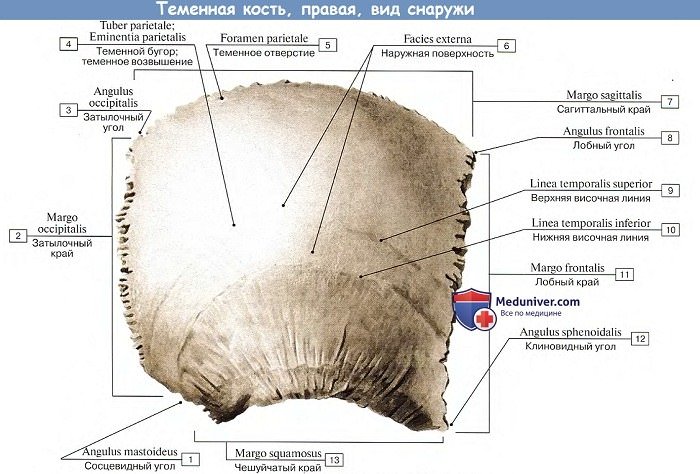

Рельеф наружной выпуклой поверхности обусловлен присоединением мышц и фасций. В центре находится теменной бугор, tuber parietale (место начала окостенения).

Ниже него проходят изогнутые височные линии — Lineae temporales (superior et inferior) — для височной фасции и мышцы. У медиального края находится отверстие, foramen parietale (для артерии и вены).

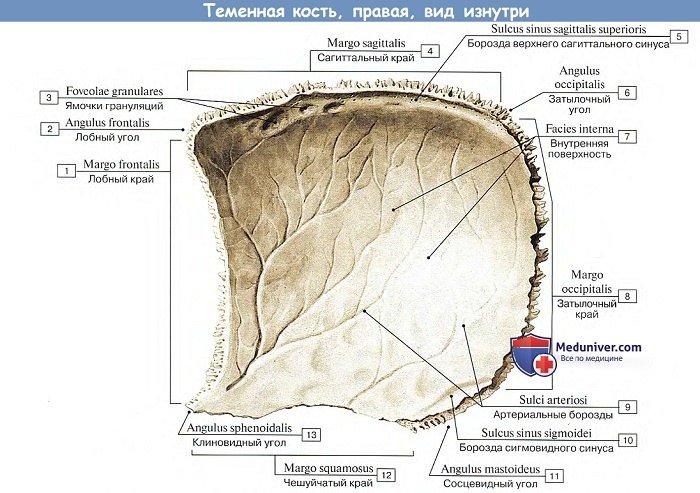

Форма внутренней выпуклой поверхности, facies interna, зависит от прилегания мозга и особенно твердой его оболочки; места прикрепления последней к кости имеют вид проходящей вдоль медиального края борозды сагиттального синуса, sulcus sinus sagittalis superioris (след венозного синуса, sinus sagittalis superior), а в области angulus mastoideus поперечной борозды, sulcus sinus sigmoidei (след одноименного венозного синуса).

Сосуды этой оболочки как бы отображаются в виде ветвей почти на всей внутренней поверхности бороздок. По сторонам sulcus sinus sagittalis superioris видны следы так называемых грануляций паутинной оболочки, foveolae granulares.

Теменная кость

Теменная кость (os parietale), парная, формирует верхнюю и боковую стенки свода черепа. Как типичная покровная кость, она выполняет защитную функцию. Она представляет собой четырехугольную пластинку, выпуклую снаружи и вогнутую внутри.

Ее четыре края соединяются с соседними костями: передний край соединяется с лобной костью, задний — с затылочной костью, медиальный — с теменной костью другой стороны и латеральный — с чешуей височной кости. Первые три края зубчатые, а последний — чешуйчатый. В местах соединения этих костей образуются одноименные швы. На внешней выпуклой поверхности выделяется теменной бугор в центре.

Ниже бугра находятся изогнутые височные линии — места крепления височной фасции и мышц. Вогнутая внутренняя поверхность несет следы прилегания головного мозга и твердой мозговой оболочки.

Лобная кость (ос frontale) несопоставима. Он участвует в формировании арки мозгового отдела, а также полостей (глазничной, носовой) лицевого отдела черепа. Лобная кость состоит из 4 частей: пластины, которая расположена вертикально; два глазничных листка, которые образуют верхнюю стенку глазницы и расположены горизонтально; между двумя глазничными листками находится непарная носовая часть, которая образует верхнюю стенку полости носа.

Лобная пластина выглядит как пластина, выпуклая снаружи и вогнутая внутри. На внешней поверхности видны два лобных бугра. Нижний край пластины называется надглазничным. Ближе к носовой части на крае есть надглазничная выемка или, возможно, отверстие, место прохождения одноименных артерий и нервов.

Выше бровей видны контуры надглазничных дуг, между ними находится гладкая область — глабелла. Брови продолжаются в боковые выступы, которые соединяются с скуловой костью. Глазничные части горизонтально расположены и имеют вогнутую нижнюю поверхность, обращенную внутрь глазницы, а верхняя поверхность выпуклая, направленная в полость черепа.

На верхней поверхности головы видны отпечатки головного мозга — пальцеобразные вдавления. С латеральной стороны нижней поверхности глазничной части находится ямка слезной железы. Глазничные части соединяются с клиновидной костью сзади.

Носовая часть содержит лобную пазуху, которая наполнена воздухом и открывается в носовую полость. Размеры лобной пазухи у каждого человека индивидуальны, обычно она разделена перегородкой. Задняя часть носовой полости, между глазничными частями, имеет отверстие в форме решетки, которое в целом заполняется костью с таким же названием.

Решетчатая кость

Решетчатая кость (os ethmoidale) является непарной костью и принимает участие в формировании как мозгового, так и лицевого черепа, находясь в центре. Решетчатая кость на черепе в целом покрыта костями лицевого отдела, ее разные части образуют стенки полостей черепа, носа и глазниц.

Решётчатая кость состоит из четырех компонентов: решётчатой пластинки, перпендикулярной пластинки и двух лабиринтов. Решётчатая пластинка находится горизонтально, а перпендикулярная пластинка расположена вертикально. От решётчатой пластинки отходят два решетчатых лабиринта.

Решетчатая пластинка заполняет вырезку в лобной кости. Она имеет многочисленные мелкие отверстия, похожие на решето, через которые проходят обонятельные нервы. По средней линии над решетчатой пластинкой находится петушиный гребень. Это протуберанция перпендикулярной пластинки, к которой прикрепляется твердая оболочка головного мозга.

Перпендикулярная пластинка является частью перегородки полости носа.

Решетчатые лабиринты обладают сотовой структурой. Костные перегородки разделяют ячейки друг от друга. Комплекс воздушных ячеек, формирующих решетчатую полость, связан с полостью носа. Воздушные ячейки снаружи закрыты глазничными пластинками, которые участвуют в формировании медиальной стенки глазницы. С медиальной стороны лабиринтов находятся две носовые раковины — верхняя и средняя.

Теменная кость

Рассмотрим анатомическое строение теменной кости (os parietale). Эта кость является одной из составляющих костей в образовании свода черепа.

Пациентка имеет две выделенные поверхности:

- Внешняя поверхность (facies externa)

- Внутренняя / мозговая поверхность (facies interna/ cerebralis)

В медицине выделяют четыре края:

- Сагиттальный край (margo sagittalis)

- Лобный край (margo frontalis)

- Чешуйчатый край (margo squamosus)

- Затылочный край (margo occipitalis)Краям соответствуют четыре угла:

- Лобной части головы(angulus frontalis)

- Угол клиновидной кости(angulus sphenoidalis)

- Угол затылочной кости(angulus occipitalis)

- На внешней поверхности кости располагается сосцевидный угол (angulus mastoideus)

- Также присутствует крупное выпуклое образование — теменной бугор (tuber parietale).

- Под ними находятся две линии:

- Верхняя височная линия (linea temporalis superior) — к ней крепится височная фасция .

- Нижняя височная линия (linea temporalis inferior) — к ней прикрепляется височная мышца.

Наблюдаются отметки о прилегании различных структур мозга и сосудов на поверхности кости черепа.

Вдоль верхней границы протекает углубление верхнего сагиттального синуса (борозда верхнего сагиттального синуса).

Вдоль данной борозды находятся ямочки грануляций. Они представляют собой отметины ворсинчатых структур паутинной оболочки головного мозга.

В сосцевидном углу находится борозда сигмовидного синуса (sulcus sinus sigmoidei).

На всей поверхности мозга проходят крупные сосудистые борозды (сульци артериози), которые образуются в результате прилегания менингеальных артерий.

Также можно заметить пальцевидные впадины (импрессионес дигитатае), образованные извилинами мозга.

В области сагиттального края находится теменное отверстие (форамен париетале), через которое проходят теменная эмиссарная вена и ветвь затылочной артерии.

Средняя анатомическая структура человеческого черепа, расположенная в области верхней части головы, называется теменной костью.

Теменная кость

Теменная кость имеет четырехугольную форму, однако, только у человека. В отличие от клиновидной кости, у нее есть пара, поэтому она не является скучной. Эта кость достаточно широка и имеет выпуклость наружу. По своей природе она напоминает классическую защитную кость, которая защищает головной мозг. Теменная кость является одной из частей черепа.

Она помогает сформировать боковые и верхние части черепа. Она не требует серьезных анатомических исследований, так как ее строение очень простое.

На теменной кости можно увидеть четыре края или поверхности: сагиттальная, чешуйчатая, лобная и затылочная. Эти края соединяются с соседними костями. Три из четырех краев имеют небольшие зубцы, а последний создает чешуйчатый шов. Лобный край размещается рядом с задней поверхностью лобной кости.

На задней части головы находится соответствующая область, которая называется затылочной.

Теменная кость имеет пару, и это означает, что они должны соединиться в конечном итоге. Это происходит благодаря сагиттальному шву. Нижний край этого шва наклонен, но этот дефект скрывается чешуей височной кости. Кроме того, теменная кость имеет четыре угла, каждый из которых имеет свое название. Это передневерхний лобной угол, передненижний клиновидный угол, задневерхний затылочный угол и задненижний сосцевидный угол.

Передневерхний лобной угол имеет угол в 90 градусов. С одной стороны он граничит с венечным швом, а с другой — со стреловидным швом. В первые два года жизни этот угол называется передним родничком. В течение длительного времени он остается мембранозной областью и не превращается в кость.

Задневерхний угол представляет собой участок между 90 и 180 градусами, при этом он обладает небольшой изгибом. Именно в этой зоне соединяются ламбовидный и стреловидный швы, составляющие часть костного скелета головы плода в утробе матери и в первые месяцы жизни. Здесь располагается задний родничок, который со временем начинает ожесточаться и превращаться в кость. В передненижней части теменной кости находится угол, который характеризуется тонкостью и охватывает диапазон от 0 до 90 градусов. Он расположен между лобной костью и большим крылом клиновидной кости. Внутри этого угла присутствует борозда, через которую проходит средняя ветвь менингеальной артерии.

Передненижний, клиновидный угол представляет собой тонкую и острую структуру. Он располагается между лобной костью и большим крылом клиновидной кости. На внутренней поверхности этого угла проходит борозда, по которой пролегает передняя ветвь средней менингеальной артерии. Сосцевидный угол немного усечен. Его соседями являются затылочная кость и непосредственно сосцевидный отросток височной кости.

На внутренней стороне можно заметить небольшую, но достаточно широкую борозду. Именно здесь расположен сигмовидный венозный синус. На выпуклой внешней поверхности наблюдается выраженный рельеф. Это связано с креплением мышц и фасций именно в этой области.

Теменная кость, также известная как основная кость, имеет четыре края: задний край, передний край, сагиттальный край и шеврообразный край. Для этих краев характерны четыре угла: передний угол, задний угол, клиновидный угол и сосцевидный угол.

Литература

1. Исследование Камалова И.И. о краниографических изменениях при опухолях головного мозга было опубликовано в журнале «Неврологический вестник» в 1985 году. В данной работе автор описывает результаты исследования, проведенного на пациентах с опухолями головного мозга. Всего было изучено 135 пациентов, у которых были проведены краниографические исследования. Результаты исследования показали, что при опухолях головного мозга наблюдаются определенные изменения в краниографии, которые могут использоваться в диагностике и оценке характера опухоли.

2. Книга М.Б. Копылова «Основы рентгенодиагностики заболеваний головного мозга» была издана в 1968 году. В данной книге автор рассматривает основные принципы рентгенодиагностики заболеваний головного мозга. Книга содержит подробное описание различных методов и приемов рентгенологического исследования, а также приводит многочисленные клинические примеры и иллюстрации.

3. Книга B.C. Майковой-Строгановой и Л.Г. Рохлина «Кости и суставы в рентгеновском изображении» была издана в 1955 году. В данной книге авторы рассматривают вопросы рентгенологической диагностики заболеваний костей и суставов. Книга содержит подробное описание анатомии и физиологии костей и суставов, а также приводит методики рентгенологического исследования и интерпретацию полученных снимков.

4. Книга М.Х. Файзуллина «Рентгенодиагностика опухолей головного мозга» была издана в Казани в 1967 году. В данной книге автор описывает методики рентгенологической диагностики опухолей головного мозга. Автор подробно рассматривает различные виды опухолей и их характеристики на рентгеновских снимках. Книга также содержит клинические примеры и рекомендации по диагностике и лечению опухолей головного мозга.

В исследовании Камалова И.И., опубликованном в Неврологическом вестнике в 1995 году, автор представляет результаты дополнительного исследования о краниографических изменениях при опухолях головного мозга. В данной работе было изучено большое количество пациентов, и были получены новые данные о возможностях краниографии в диагностике и оценке опухолей головного мозга.