Статья носит информационный характер, не является индивидуальной медицинской рекомендацией. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Скудная лимфоидная инфильтрация предстательной железы — это состояние, при котором количество лимфоцитов в ткани железы недостаточное для обеспечения нормального функционирования органа. Это может привести к снижению иммунитета и увеличению риска развития воспалительных процессов и опухолей.

Далее в статье будет рассмотрено влияние скудной лимфоидной инфильтрации на здоровье мужчины, особенности диагностики этого состояния, методы лечения и профилактики. Также будет рассказано о факторах, способствующих развитию скудной лимфоидной инфильтрации и возможных последствиях для организма. Узнайте, как обеспечить правильный уход за предстательной железой и поддержать ее здоровье на высоком уровне.

Что такое скудная лимфоидная инфильтрация предстательной железы

Скудная лимфоидная инфильтрация предстательной железы — это состояние, при котором количество лимфоцитов в тканях предстательной железы снижено. Лимфоциты играют важную роль в защите организма от инфекций и воспаления, поэтому их недостаток может быть связан с различными патологиями предстательной железы.

Причины скудной лимфоидной инфильтрации предстательной железы

Скудная лимфоидная инфильтрация может быть обусловлена различными факторами, включая:

- Возрастные изменения в организме мужчины

- Хронические воспалительные процессы в предстательной железе

- Нарушения в иммунной системе

- Гормональные расстройства

Симптомы и последствия скудной лимфоидной инфильтрации

При скудной лимфоидной инфильтрации предстательной железы могут наблюдаться следующие симптомы:

- Боли или дискомфорт в области промежности

- Нарушения мочеиспускания

- Учащенное мочеиспускание

- Снижение сексуальной функции

При отсутствии своевременного лечения скудной лимфоидной инфильтрации предстательной железы могут возникнуть осложнения, такие как хронический простатит или даже развитие рака предстательной железы.

Важно своевременно обращаться к урологу при появлении любых симптомов, связанных с предстательной железой, чтобы профилактировать возможные осложнения и выбрать оптимальный метод лечения.

Морфология регионарных лимфатических узлов при экспериментальном канцерогенезе предстательной железы | Асташов В.В., Ломшаков А.А., Цехмистренко Т.А., Выхристюк О.Ф., Улога М.В., Бородина И.Ю., Толкачев А.О

Рак предстательной железы (РПЖ) — распространенное онкологическое заболевание мужской мочеполовой системы [1–4]. Годовой прирост новых случаев РПЖ составляет более 890 000 по всему миру [5]. Заболеваемость РПЖ увеличивается, преимущественно, благодаря активному применению тестов на простат-специфический антиген, однако уровень смертности от этого заболевания остается относительно стабильным на протяжении последних десятилетий [6–9]. Среди всех онкологических заболеваний мужчин, РПЖ занимает второе место по числу смертей [3]. Ежегодно в мире умирают более 258 000 человек от РПЖ [5].

Заболеваемость РПЖ напрямую связана с возрастом пациентов [10]. Она резко возрастает среди мужчин в возрасте 50 лет и достигает наивысшей точки у мужчин старше 80 лет [11, 12]. Наличие болезней в семейной истории значительно влияет на риск развития РПЖ. Комбинированные оценки риска показывают, что если у мужчины есть один родственник первой степени родства (отец или брат) с диагнозом РПЖ, то относительный риск развития РПЖ у данного человека составляет 2,48 (95% ДИ 2,25–2,74), и повышается до 4,39 (95% ДИ 2,61–7,39), если таких родственников два и более [13].

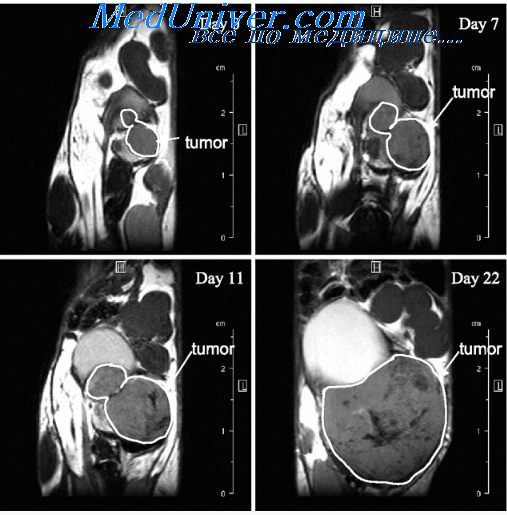

Исследования как экспериментальные, так и клинические, дают свидетельства о том, что возникновение и развитие рака предстательной железы зависит от формирования новых кровеносных и лимфатических сосудов [14]. В клетках рака предстательной железы обнаружены вещества, которые способствуют развитию новых сосудов, такие как фактор роста эндотелия сосудов (VEGF) и интерлейкин 8. Первые метастазы рака предстательной железы образуются в близлежащих лимфатических узлах, а количество метастазов в этих узлах влияет на прогноз общей выживаемости без рецидива [15–18]. Развитию метастазов в лимфатических узлах способствует образование новых лимфатических сосудов [19]. Проведенные исследования сообщают о тесной связи между выраженностью активаторов образования лимфатических сосудов, таких как VEGF-C, VEGF-D и VEGFR-3, и возникновением метастазов в лимфатических узлах.

Вовлечение лимфатических узлов в процесс развития рака безусловно свидетельствует о агрессивности многих видов этого заболевания у человека. Состояние лимфатических узлов является одним из ключевых факторов для прогноза заболевания и выбора терапевтических стратегий.

Цель исследования: проанализировать изменения в лимфатических узлах у мышей в процессе возникновения рака предстательной железы.

Материал и методы

Для создания модели рака предстательной железы были использованы 3-месячные самцы мышей линии СВА. При работе с животными были соблюдены этические принципы, установленные Европейской конвенцией по защите позвоночных животных, используемых для экспериментальных и научных целей (Страсбург, 1986). Основные правила содержания и ухода за экспериментальными животными соответствовали нормативам, определенным приказом Министерства Здравоохранения Российской Федерации № 199н от 01.04.2016 «Об утверждении Правил надлежащей лабораторной практики».

Были проведены эксперименты на 30 животных, которые были разделены на 2 группы. Основная группа состояла из 15 мышей, у которых была создана модель простатического канцерогенеза. Контрольную группу составили 15 интактных мышей, с которыми не проводили никаких манипуляций.

Для создания модели злокачественного опухолевого роста в предстательной железе мы провели перевивку разведенного клеточного штамма асцитной опухоли Эрлиха в паренхиму простаты. Все манипуляции с животными производились под наркозом. После перевивки опухоли все животные находились под наблюдением в течение 18 дней.

В конце наблюдательного периода животных обеих групп были исключены из эксперимента. Производилось извлечение предстательной железы и тазовых лимфатических узлов, которые затем фиксировали в растворе по методу Теллесницкого. После стандартной гистологической обработки гистологические препараты окрашивали гематоксилином и азур II-эозином. Для световой микроскопии использовались следующие модели микроскопов: Leica (Германия) и МБС-10 (Россия).

При анализе гистологических препаратов с использованием световой микроскопии оценивались следующие структуры лимфатических узлов тазовой области: капсула, краевые и мозговые синусы, лимфоидные узелки, корковое и мозговое вещество. Также производился расчет относительной площади коркового и мозгового вещества, а также подсчет абсолютного количества иммунобластов и лимфоцитов в лимфатических узлах.

Анализ полученных данных проводился с использованием программного пакета Statistica 8.0. Для описания данных использовались средние значения и среднеквадратичные отклонения М±σ. Для определения различий между группами использовались непараметрические статистические критерии Краскела — Уоллиса (Н) и Манна — Уитни (U). Различия считались статистически значимыми при значении р≤0,05.

Что такое скудная лимфоидная инфильтрация предстательной железы

Вторичные поражения предстательной железы чаще всего возникают из-за прорастания злокачественных опухолей (преимущественно рака) мочевого пузыря непосредственно в нее, намного реже — из прямой кишки, семенных пузырьков и простатической части уретры. Метастазы опухолей отдаленных органов в предстательную железу возникают очень редко. Наиболее часто встречаются лимфомы, рак легкого и меланома кожи в качестве источников метастазов. Иногда метастазы могут симулировать первичную опухоль предстательной железы.

Узловая гиперплазия (дисгармональная гиперпластическая простатопатия) — это одно из наиболее распространенных заболеваний у пожилых мужчин, которое часто называют практикующие врачи аденомой или гипертрофией предстательной железы. В зависимости от преобладающего типа разрастания ткани можно выделить аденоматозную, фиброзную (или мышечно-фиброзную) и чисто мышечную формы узловой гиперплазии. Наиболее часто встречается аденоматоэная форма, при которой железистая ткань обычно представлена ацинарными структурами, окруженными фиброваскулярной стромой, иногда с добавлением гладкомышечных клеток.

Встречается гораздо реже выраженная гиперплазия папиллярных структур, внутриацинарная криброзная гиперплазия. Эпителий обычно имеет высокий призматический вид, в случае расширения кист по форме становится кубическим, с светлой цитоплазмой и однородными округлыми базальными ядрами. Ниже него виден слой базальных клеток с более или менее уплощенными или овальными ядрами. В эпителиальных клетках внутриацинарных папиллярных структур иногда можно наблюдать угловатые ядра.

В ткани предстательной железы и зоны аденоматозной гиперплазии могут образовываться узлы из фиброзной, фиброваскулярной, мышечно-фиброзной или мышечной ткани. Редко встречается филлоидный тип гиперплазии, аналогичный молочной железе. Если узлы гиперплазии являются множественными, их структура может различаться. Узлы гиперплазии сдавливают окружающую ткань предстательной железы, что приводит к атрофии паренхимы органа. В результате деформации мелких ацинусов с базофильным эпителием они могут стать похожими на мелкоацинарную аденокарциному. Редко наблюдается злокачественное превращение железистой ткани узловой гиперплазии, чаще железистая ткань рака проникает из окружающей ткани предстательной железы.

Разные виды гиперплазии. Постатрофическую гиперплазию, которая представляет собой рост мелких железистых структур с некоторыми изменениями в эпителии, считают проявлением процесса регенерации.

Фокальная интраацинарная гиперплазия эпителия, которая проявляется в виде подушкообразных утолщений или папиллярных структур, может возникать в расширенных кистами железах с уплощенной эпителиальной выстилкой. Эти очаги считают выражением вторичной гиперпластической активности эпителия после его уменьшения. Особое место занимает атипическая интраацинарная пролиферация эпителия, при которой образуются папиллярные или криброзные структуры, не имеющие собственной соединительной ткани. Эти изменения чаще всего обнаруживаются рядом с раковой опухолью и могут свидетельствовать о серьезных изменениях в эпителии (предраковые изменения).

Гиперплазия резервных клеток базального происхождения проявляется в форме увеличения числа их размножения внутри протоков и/или внутриканального роста. Клетки с однородными гиперхромными овальными ядрами и узким краем цитоплазмы образуют многослойные структуры, суживая или даже закрывая просветы пузырков и/или протоков. Митозы встречаются редко.

Плоскоклеточная метаплазия эпителия пузырков или протоков может быть обнаружена по краю инфарктов, очагов хронического опухолеобразующего простатита, но чаще после использования эстрогенной терапии. Отличия этих изменений от плоскоклеточного рака описаны выше.

Другие опухолеподобные процессы. Патологические образования, похожие на опухоли, обычно ассоциируются с врожденными аномалиями развития простатической железы и парамезонефрального протока. Эпителиальная оболочка чаще всего имеет форму кубического или уплощенного эпителия, реже — переходного или многослойного плоского. Приобретенные кисты могут быть ретенционными или эхинококковыми.

Хронический воспалительный процесс в предстательной железе с преобладанием проникновения лимфоцитов иногда требует разграничения с опухолью лимфоидной ткани или раком. В отличие от них, при простатите воспалительные инфильтраты часто встречаются множественные, с наличием плазматических клеток, лейкоцитов и скоплений пенистых макрофагов. Различные формы гранулематозного воспаления в предстательной железе (с полиморфно-клеточной структурой и наличием гигантских клеток по типу Пирогова-Латт Ханса, а также эозинофильная форма) чаще всего клинически проявляются как опухолевый рост, но при микроскопическом исследовании не имеют гистологических признаков злокачественного процесса. Гистологически малакоплакия не имеет отличий от соответствующего гранулематозного процесса в мочевом пузыре.

Что такое скудная лимфоидная инфильтрация предстательной железы

Введение М.И. Когана, М.Б. Чибичяна, А.В. Ильяша и Т.О. Лаптевой.

Актуальность данного исследования заключается в изучении воспаления тканей предстательной железы при наличии рака предстательной железы и доброкачественной гиперплазии простаты. Этот аспект имеет важное значение для изучения механизмов развития патологии простаты.

Цель данной работы заключается в анализе воспаления в тканях предстательной железы у пациентов с раком предстательной железы и доброкачественной гиперплазией простаты.

Материалы и методы. У 55 мужчин, у которых подозревался рак простаты, была выполнена пункционная биопсия предстательной железы. Средний возраст составлял 66,5 лет (от 56 до 81). Средний уровень ПСА составлял 9,1 нг/мл (от 2,8 до 28 нг/мл). После стандартной гистологической обработки препараты были окрашены гематоксилином и эозином, а затем исследованы под микроскопом с оптической системой «Zeis».

У 33 пациентов обнаружена доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГП), у 22 пациентов – рак предстательной железы (РПЖ) (T1с – 8 пациентов, T2 – 3, T3-4 – 11 пациентов).

Результаты. У пациентов с РПЖ воспалительный процесс в простате характеризовался хроническим неспецифическим процессом незначительной выраженности, в основном представленным очаговой, а также диффузной лимфоцитарной или лимфоцитарно-макрофагальной инфильтрацией. При этом клеточный состав был сходным как при локальных формах рака, так и при распространенных.

При сочетании рака с острым простатитом у 9% пациентов простаты преобладала нейтрофильная лейкоцитарная инфильтрация. Сочетание рака с хроническим простатитом наблюдалось у 70% пациентов. Воспалительный процесс не был обнаружен у 18% больных.

В медицинской группе характер воспаления был более выраженным в случае диффузной лимфоцитарной или лимфоцитарно-макрофагальной инфильтрации, с образованием лимфоидных фолликулов и макрофагальных гранулем, что проявлялось реже при раке. При этом у пациентов с медицинской группой сочетались острый процесс в простате у 36% случаев, более выраженная диффузная нейтрофильная лейкоцитарная инфильтрация в тканях простаты, а также присутствие эозинофильных лейкоцитов с образованием микроабсцессов. Подобные изменения наблюдались у пациентов с уровнем ПСА выше 10 нг/мл. Сочетание медицинской группы с хроническим воспалением простаты встречалось у 60% пациентов, только у 1 больного из медицинской группы отсутствовало воспаление в простате.

Сделанные выводы показали, что существуют различия в активности воспалительного процесса в тканях предстательной железы у пациентов с раком простаты и доброкачественной гиперплазией простаты (ДГП). У пациентов с ДГП наблюдается более выраженная воспалительная реакция, с преобладанием острой фазы, по сравнению с пациентами с раком простаты. Кроме того, воспаление при ДГП характеризуется более равномерным распределением. Изучение тканевого воспаления в предстательной железе у пациентов с раком простаты и ДГП может помочь в понимании механизмов развития этих заболеваний, а В активном контроле и определении необходимости повторных биопсий предстательной железы.

Что такое скудная лимфоидная инфильтрация предстательной железы

В отделении клиники КБГУ, специализирующемся на факультетской и эндоскопической хирургии, было зарегистрировано 235 пациентов, страдающих от доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ), у которых было проведено оперативное вмешательство.

Было выполнено морфологическое исследование, которое заключалось в оптическом исследовании препаратов предстательной железы после операции. Были изучены препараты предстательной железы, взятые от 50 пациентов с ДГПЖ.

Наиболее распространена смешанная форма ДГПЖ, которую мы наблюдали в 66% случаев. Аденоматозный вид встречался в 20% случаев, а фиброзный или фиброзно-мышечный вид — в 14% случаев ДГПЖ.

У пациентов со смешанной формой нодулярной ДГПЖ в 77,78% случаев было замечено наличие воспалительного инфильтрата, включающего лимфоциты, макрофаги и полиморфно-ядерные лейкоциты (ПЯЛ), что говорит о хроническом воспалении с признаками обострения.

Проведённые гистологические исследования в группе пациентов с аденоматозной нодулярной ДГПЖ показали наличие хронического воспаления с признаками обострения как в желудочно-кишечном тракте, так и в собственной ткани поджелудочной железы. Это подтверждают выявляемые в 75% случаев очаговые или диффузные лимфогистиоцитарные инфильтраты с присутствием нейтрофилов в перигландулярной и периваскулярной областях. Дистрофические изменения, вплоть до апоптоза некоторых клеток эпителия и эндотелия, свидетельствуют о значительном цитопатическом воздействии на эти клетки, что, при наличии адаптационного контроля, приводит к программированной клеточной гибели.

Морфологические признаки гиперчувствительности немедленного типа проявляются в полиморфных ядерных лейкоцитах, которые быстро реагируют на внеклеточный чужеродный агент и способствуют развитию островоспалительного процесса. Лимфогистиоцитарная инфильтрация, характеризующаяся наличием множества лимфоцитов и гистиоцитов, является механизмом защиты от внутриклеточных агентов и относится к гиперчувствительности замедленного типа, которая приводит к хроническому воспалению.

Высокое количество нейтрофилов в просвете желез, входящих в состав лимфогистиоцитарных инфильтратов, является морфологическим основанием для проведения предоперационной противовоспалительной терапии, особенно у пациентов старше 60 лет с ослабленной иммунной системой в связи с возрастными изменениями.

Действующие нормы при УЗИ предстательной

Нормальные значения могут незначительно различаться в зависимости от конкретной лаборатории и методики исследования, однако в целом следующие показатели считаются типичными:

- Размеры органа. По данным УЗИ, нормальные размеры предстательной железы составляют примерно 3-4см в длину, около 3-4см в ширину, и приблизительно 2-2,5см в высоту.

- Объем простаты. Обычно, хорошие показатели объема предстательной железы, определенные с помощью УЗИ, составляют около 20-30 см3. Однако эти значения могут зависеть от возрастной категории мужчины.

- Эхоструктура. Здоровая предстательная железа имеет однородную эхогенность, что означает, что ткани внутри органа имеют одинаковую плотность и текстуру, согласно данным УЗИ.

- Образования и кисты. В норме при УЗИ предстательной железы не должно быть выявлено никаких образований или кист.

- Осуществление допплерографии имеет значимость для УЗИ простаты при возможности оценки кровотока в данном органе, особенно при подозрении на наличие определенных заболеваний, таких как рак. В нормальном состоянии кровоток обычно явно виден на допплерографическом изображении.

Однако следует помнить, что стандарты могут незначительно отличаться, и оценку результатов ультразвукового исследования простаты должен проводить медицинский специалист или радиолог. Важно учитывать возраст, медицинскую историю и клинические симптомы пациента при интерпретации описания.

Интерпретация

В процессе ультразвукового исследования простаты врач может проводить анализ полученного изображения, чтобы определить, соответствуют ли полученные данные норме или выявляются какие-либо отклонения. Рассмотрим основные параметры, на которые врачи обращают внимание и рассмотрим возможные результаты.

Размеры

Ультразвуковое исследование размеров простаты является одним из основных показателей, который специалисты учитывают при лечении здоровья мужчин. Эти измерения позволяют определить общее состояние органа и являются важным фактором для подтверждения различных заболеваний, а также для контроля изменений в состоянии железы у пациента. Давайте более подробно рассмотрим данный параметр:

- Определение размеров. Врач проводит измерение длины, ширины и высоты простаты. Эти измерения выполняются при помощи ультразвуковой визуализации и могут быть проведены как снаружи через кожу живота (трансабдоминальный метод), так и внутри через прямую кишку (трансректальный метод).

- Оценка увеличения. УЗИ предоставляет возможность определить степень увеличения простаты по сравнению с нормальным размером. Размеры могут варьироваться в зависимости от возраста мужчины, и небольшое увеличение с возрастом считается нормальным явлением. Однако значительное увеличение может свидетельствовать о наличии проблем.

- Связь с диагнозами:

- Гиперплазия (также известная как аденома). Если увеличение простаты, обнаруженное при УЗИ, связано с возрастом пациента, то вероятность безопасного хода старения велика. Это нормальное состояние, при котором железистая ткань простаты увеличивается из-за гиперплазии. Хотя аденома редко представляет угрозу для жизни, она может вызывать симптомы, связанные с мочеиспусканием.

- Увеличение простаты может быть признаком рака, хотя не является определенным. Большие размеры простаты могут вызвать подозрение на наличие опухоли. Поэтому оценка размеров может помочь врачам обратить внимание на возможные изменения и дополнительные исследования.

Оценка размера предстательной железы по УЗИ всегда должна проводиться в связи с осмотром и другими обследованиями, анализами. Даже если размеры предстательной на УЗИ отклоняются от нормы, это не всегда означает наличие заболевания. Результаты УЗИ простаты следует интерпретировать комплексно.

Объем

Объем предстательной железы, определенный с помощью УЗИ, может быть использован для оценки степени увеличения и эффективности лечения. Увеличение объема простаты на УЗИ указывает на воспаление органа и может свидетельствовать о степени гиперплазии. Врач рассчитывает объем предстательной железы, используя специальную формулу.

Хотя УЗИ объема простаты является важным показателем, его всегда оценивают в сочетании с другими данными, симптомами и результатами дополнительных исследований.

Остаточная моча

- Нарушениями в работе мочеиспускательной системы

- Проблемами с простатой

При проведении УЗИ предстательной железы, врач может определить объем и динамику остаточной мочи. Для этого он изучает мочевой пузырь до и после мочеиспускания. Если в пузыре остается слишком большое количество мочи после мочеиспускания, это может свидетельствовать о возможных нарушениях в работе мочеиспускательной системы.

- Увеличение размеров простаты по данным УЗИ может вызвать проблемы с мочеиспусканием, так как она может сдавливать мочеиспускательный канал, что затрудняет полную очистку мочевого пузыря. В результате этого может оставаться большее количество остаточной мочи.

- Воспаление простаты, выявленное УЗИ, может приводить к появлению болевых ощущений и сужению мочеиспускательного канала, что также может вызывать увеличение остаточной мочи.

- Появление раковой опухоли в простате, хоть и редко, может приводить к блокировке мочеиспускательного канала и увеличению остаточной мочи в результате этого.

Эхогенность тканей

Эхогенность — характеристика, измеряемая и оцениваемая при УЗИ предстательной железы (протокол исследования). Эта характеристика связана с плотностью и отражательными свойствами тканей внутри простаты и имеет значение для обнаружения аномалий и диагностики различных состояний простаты.

Эхогенность в контексте УЗИ описывает светлые или темные области, видимые на картинке. Темные ткани в простате могут указывать на различные состояния, включая:

- Воспаление простаты.

- Злокачественные опухоли часто характеризуются пониженной эхогенностью при УЗИ из-за наличия аномальных тканей с меньшей плотностью.

- Гипоэхогенность также может быть связана с другими состояниями, такими как кисты, абсцессы или фиброз.

При обнаружении областей с ярким и светлым оттенком на УЗИ, это может свидетельствовать о наличии плотных тканей. Такие области могут быть кальцинатами с камнями или другими аномалиями при проверке предстательной железы.

Морфологические изменения в ткани предстательной железы при доброкачественной гиперплазии и интраэпителиальной неоплазии

Важной проблемой в современной онкоурологии является высокая распространенность различных опухолевых заболеваний предстательной железы, включая доброкачественную гиперплазию предстательной железы (ДГПЖ) и простатическую интраэпителиальную неоплазию (ПИН).

Цель данного исследования — сравнить морфологические изменения в ткани предстательной железы при ДГПЖ и ПИН.

Материалы и методы исследования: анализ литературных данных.

ДГПЖ — это избыточная пролиферация эпителия и фиброзно-мышечной ткани переходной зоны и периуретральной области [Ковылина М.В., 2004]. Гистологические признаки ДГПЖ наблюдаются у половины мужчин в возрасте старше 60 лет [Алексеева Г.Н., Гурина Г.И., 2005]. Микроскопически различают стромальную и железистую гиперплазию [Ковылина М.В., 2004].

Стромальная гиперплазия может быть узловой или диффузной. Считается, что узловая гиперплазия является первым признаком развития ДГПЖ. Консистенция узлов разнообразна и определяется соотношением стромального и железистого компонентов, а поверхность разреза может быть губчатой или однородной. Ткань узлов обычно имеет беловатый или серовато-розовый цвет [Плотникова Н.А., 1999].

В железистой гиперплазии, в отличие от стромальной, преобладает эпителиальный компонент [Ковылина М.В., 2004].

Патологическая интраэпителиальная неоплазия (ПИН) характеризуется увеличением секреторного эпителия в просвете железы [Пожарисский К.М., Воробьев А.В., 2001]. Согласно данным разных авторов, ПИН обнаруживается в 8-50% пункционных биопсий. Частота выявления ПИН увеличивается с возрастом [Юрмазов З.А., 2009]. В настоящее время ПИН подразделяют на две степени: низкую и высокую.

ПИН низкой степени трудно отличить от нормальных и гиперпластических желез [Юрмазов З.А., 2009]. Она характеризуется плотным расположением клеток в несколько слоев с увеличенными ядрами на базальном слое [Ковылина М.В., 2004].

В ПИН высокой степени выделяют 4 структурных варианта: пучковый, микропапиллярный, криброзный и плоский. Гистологическая картина напоминает аденокарциному [Ковылина М.В., 2004], поэтому важно провести дифференциальную диагностику для пациента.

Выводы: Следовательно, для определения оптимального способа лечения пациента и прогнозирования развития болезни необходимо проведение морфологического анализа опухолей предстательной железы, так как только он обеспечивает надежную различительную диагностику благоприятных и злокачественных процессов.

Иммуногистохимические аспекты хронического абактериального простатита

Давайте организуем меню с двумя уровнями, без выпадающего пункта «О журнале». Когда пользователь нажимает на «Эффективную фармакотерапию», он получает общую информацию об этом издании.

Таблица 2. По данным опросника NIH-CPSI частота и выраженность нарушений мочеиспускания у пациентов с хроническим абактериальным простатитом в стадии обострения (количество пациентов)

Таблица 3. По данным опросника NIH-CPSI качество жизни пациентов с хроническим абактериальным простатитом в стадии обострения

Рис. 1. По данным опросника NIH-CPSI количество пациентов обеих групп с болями различной локализации

Рис. 2. По данным опросника NIH-CPSI динамика количества пациентов обеих групп с различным качеством жизни

Рис. 3. Изменение среднего количества полиморфноядерных лейкоцитов в секрете предстательной железы у пациентов обеих групп

Таблица 4. Динамика средних значений количества полиморфноядерных лейкоцитов и лимфоцитов в секрете предстательной железы у пациентов с хроническим абактериальным простатитом в стадии обострения

ГруппаСубпопуляции лейкоцитов (%)Субпопуляции лимфоцитов (%)Таблица 5. Динамика средних значений субпопуляций лимфоцитов в секрете предстательной железы у пациентов с хроническим абактериальным простатитом в стадии обострения

| Группа | Субпопуляции лимфоцитов (%) |

Рис. 4. Изменение разницы средних значений субпопуляций лимфоцитов в секрете предстательной железы у пациентов обеих групп

Рис. 5. Эффект стимуляции репаративной регенерации при применении препарата Афала

Рис. 6. Изменение разницы средних показателей интерлейкинов (ИЛ) в секрете предстательной железы у пациентов обеих групп

Таблица 6. Динамика средних значений концентрации интерлейкинов (ИЛ) в секрете предстательной железы у пациентов, страдающих от хронического абактериального простатита в период обострения заболевания

Таблица 7. Динамика средних значений концентрации факторов роста в секрете предстательной железы у пациентов, страдающих от хронического абактериального простатита в период обострения заболевания

Рис. 7. Динамика изменения средних значений факторов роста в секрете предстательной железы у пациентов обеих групп

Рис. 8. Влияние препарата «Афала» на процессы иммуногистохимии в тканях предстательной железы при хроническом простатите

- КЛЮЧЕВЫЕ ТЕРМИНЫ: хронический абактериальный простатит, цитокины, интерлейкины, факторы роста, «Афала»

1. Исследование проведено Ding X.G., Li S.W., Zheng X.M. и другими. В нем были измерены уровни IFN-gamma и TGF-beta1 в выраженных предстательных секретах пациентов с хроническим абактериальным простатитом. Журнал: Zhonghua Nan Ke Xue, 2006, том 12, номер 11.

Страницы: 982-984.

2. Alexander R.В., Ponniah S., Hasday J. и другие исследователи обнаружили повышенные уровни воспалительных цитокинов в сперме пациентов с хроническим простатитом/хроническим синдромом тазовой боли. Журнал: Urology, 1998, том 52, номер 5. Страницы: 744-749.

3. Исследование Miller L.J., Fischer K.A., Goralnick S.J. и других авторов показало уровни интерлейкина-10 в семенной плазме и их значения для хронического простатита-хронического синдрома тазовой боли. Журнал: J. Urol, 2002, том 167, номер 2, часть 1. Страницы: 753-756.

4. Miller L.J., Fischer K.A., Goralnick S.J. и др. провели исследование, в котором изучались факторы роста нервных клеток и их связь с хроническим простатитом/хроническим синдромом тазовой боли. Журнал: Urology, 2002, том 59, номер 4. Страницы: 603-608.

5. Индикаторы в оценке мужчин с хроническим простатитом являются IL-1 и TNF-α в секрециях простаты (надяллер, коч, калхун и др., 2000).

6. Роль цитокинов в простатите (джанг, шеффер, 2003).

7. Может ли воспаление быть ключевым компонентом в прогрессировании доброкачественной гиперплазии предстательной железы? (крамер, марбергер, 2006).

8. Выявление соотношения периферических клеток Th1/Th2 в крови у пациентов с хроническим абактериальным простатитом/хроническим синдромом тазовой боли (лиу, ся, у и др., 2006).

9. Диссертация «Фармакологическая регуляция функционального состояния макрофагов при иммунном ответе» автора Данилца М.Г. (доктор биологических наук). Томск, 2011.

10. Macrophage activation and polarization // Front. Biosci. 2008. Том. 13. С. 453–461. Авторы: Martinez F.O., Sica A., Mantovani A. и др.

11. Прогресс в исследованиях мужского бесплодия, вызванного хроническим простатитом // Zhonghua Nan Ke Xue. 2004. Том 10. № 6. С. 461–464. Авторы: Fan Z., Zhong H.

12. Значимость измерения интерлейкина-8 при хроническом простатите // Урология. 2001. № 6. С. 6–8. Авторы: Тотолян А.А., Аль-Шукри С.Х., Козлов В.В. и др.

13. Измерение уровня простато-специфического антигена в сыворотке как метод скрининга рака предстательной железы // N. Engl. J. Med. 1991. Том 324. № 17. С. 1156–1161. Авторы: Catalona W.J., Smith D.S., Ratliff T.L. и др.

14. В комплексной терапии ДГП регулятором активности инсулиноподобного фактора роста играет важную роль (Яковец Е.А., 2008). Результаты 7-й Международной конференции, прошедшей в Новосибирске, представлены в материалах по современным вопросам урологии, андрологии и репродуктивной медицины (С. 348–351).

15. В управлении раком предстательной железы новые возможности предоставляет сывороточный простатоспецифический антиген (Takayama T.K., Vessella R.L., Lange P.H., 1994). Данная информация приведена в журнале Semin. Oncol. (Vol. 21, № 5, P. 542–553).

16. В прогнозировании рака предстательной железы у мужчин с исходно отрицательными простатическими биопсиями прогностическое значение имеют плотность простатоспецифического антигена и наклон кривой уровня простатоспецифического антигена в динамике (Keetch D.W., McMurtry J.M., Smith D.S., 1996). Подробные данные приведены в журнале J. Urol. (Vol. 156, № 2, Pt. 1, P. 428–431).

17. Шангичев А.В. Сведения о функционировании ферментной антиоксидантной системы в крови, выделениях простаты и сперме при стандартном лечении хронического абактериального простатита // Журнал Российского университета дружбы народов. 2009. Выпуск 3. Страницы 71–75.

18. Penna G., Mondaini N., Amuchastegui S. и др. Цитокины и хемокины в семенной жидкости при воспалении предстательной железы: интерлейкин 8 как предсказательный биомаркер при хроническом простатите/хроническом тазовом болевом синдроме и доброкачественной гиперплазии предстательной железы // Евр. Урол. 2007. Том 51. Выпуск 2. Страницы 524–533.

19. Мотрич Р.Д., Маккьони М., Молина Р. и др. Присутствие лимфоцитов, вырабатывающих ИНФ-гамму, специфичных для антигенов предстательной железы, у группы пациентов с хроническим простатитом // Клин. Иммунол. 2005. Том 116. Выпуск 2. Страницы 149–157.

20. Активация врожденного иммунитета специфическим для предстательной железы антигеном (PSA) / Кодак Дж.А., Манн Д.Л., Клюшненкова Е.Н. и др. // Предстательная железа. 2006. Том 66. № 15.

С. 1592–1599.

21. Лечение больных хроническим абактериальным простатитом / Ткачук В.Н. // Лечащий врач. 2008. № 1. С. 76–77.

22. Эффективность Афалы в комплексном лечении больных хроническим простатитом / Кульчавеня Е.В. // Врачебное сословие. 2007. № 5. С. 20–23.

23. Антитела к простатспецифическому антигену в сверхмалых дозах: влияние на морфологическое и функциональное состояние предстательной железы крыс / Боровская Т.Г., Фомина Т.И., Лоскутова О.П. и др. // Бюллетень экспериментальной и биологической медицины. 2002. Приложение 4. С. 104–106.

Новости на тему

ИНСТРУМЕНТЫ

СТАТЬИ по теме

Отправить статью по электронной почте

Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты получателя:

Разделите несколько электронных адресов, используя запятую.

Сообщение (необязательно)

Максимальное количество символов — 1500.

Антиспам:

Для предотвращения спама, пожалуйста, введите слово, которое вы видите ниже.

Обновить код.

Отправить.

* Предоставленные вами адреса будут использоваться только для отправки электронной почты.

О медицинском портале uMEDp.

Медицинский портал для врачей uMEDp (Universal Medical Portal) создан при участии ведущих экспертов различных областей медицины, которые многие годы сотрудничали с издательским домом «Медфорум». Собранные в рамках издательских проектов научно-медицинские материалы стали отправной точкой в развитии сетевого ресурса.

Информация на сайте uMEDp имеет научный и справочный характер, и предназначена исключительно для специалистов здравоохранения.

Уважаемый посетитель uMEDp!

Обращаем ваше внимание на то, что здесь содержится информация, предназначенная исключительно для медицинских специалистов.

Если вы не являетесь медицинским специалистом, администрация не несет ответственности за возможные негативные последствия, возникшие в результате самостоятельного использования вами информации с портала без предварительной консультации с врачом.

Нажимая на кнопку «Войти», вы подтверждаете, что являетесь врачом или студентом медицинского вуза.

Морфологическая характеристика заболеваний предстательной железы

Морфологическая характеристика заболеваний предстательной железы / Авторы: Евсеев А.П., Ладнюк П.Б., Гусев Д.Я., Кривошеина С.Г., Цекатунов Д.А., Розеин С.Б., Канин Е.С., Александров В.Т., Посохов С.П., Курунова И.И. // Название журнала: «Избранные вопросы судебно-медицинской экспертизы». — Место публикации: Хабаровск, 2003. — Номер журнала: 6. — Страницы: 115-118.

библиографическое описание:Морфологическая характеристика заболеваний предстательной железы / Авторы: Евсеев А.П., Ладнюк П.Б., Гусев Д.Я., Кривошеина С.Г., Цекатунов Д.А., Розеин С.Б., Канин Е.С., Александров В.Т., Посохов С.П., Курунова И.И. // Название журнала: «Избранные вопросы судебно-медицинской экспертизы». — Место публикации: Хабаровск, 2003. — Номер журнала: 6. — Страницы: 115-118.

код для вставки на форум:

Необходимость проведения клинико-морфологического исследования предстательной железы (ПЖ) обусловлена значительной распространенностью этого заболевания и относительно небольшим количеством проведенных исследований на эту тему. Для этого исследования использован аутопсийный материал, а Выполнены морфологическое и морфометрическое исследования ПЖ у 100 пациентов, умерших в ККБ №1 и Дорожной больнице города Хабаровска в период с 2001 по 2002 годы.

Возрастное распределение: 20–29 лет – 1 человек; 30–39 лет – 1 человек; 40–49 лет – 10 человек; 50–59 лет – 22 человека; 60–69 лет – 30 человек; 70–79 лет – 29 человек; 80 лет и старше – 7 человек. Для определения массы, размеров и объема предстательной железы (ПЖ) было вырезано не менее 9 кусочков из каждой ПЖ во фронтальной, сагиттальной и поперечной плоскостях. Эти кусочки были закреплены в 10% растворе нейтрального формалина и заливали в парафин в соответствии со стандартной методикой. Последующая окраска парафиновых срезов производилась гематоксилином и эозином с использованием метода ван-Гизона. Гистологические варианты гиперплазии и рака ПЖ определялись в соответствии с классификацией ВОЗ (1983). Степень выраженности интраэпителиальной неоплазии (ПИН) оценивалась с использованием метода D.G. Bostwick и Bravver M.C. (1987).

На нашем материале мы обнаружили доброкачественную гиперплазию предстательной железы (ДГПЖ) у 79% пациентов, которые скончались. Предстательная железа была увеличена, имела неравномерную бугристую структуру и была плотной, иногда с консистенцией, напоминающей резину. Средний вес предстательной железы составлял 45.6 г, но в одном случае вес достигал 101 г. В зависимости от гистологической формы ДГП, узлы имели мягковатую консистенцию (при железистой форме гиперплазии) или плотную.

Поверхность разреза предстательной железы была мелкокистозной и компактной, окрашенной в беловато- или серовато-розовый цвет. ДГП была представлена различными гистологическими типами. Некоторые пациенты имели ДГП постатрофического типа, известные также как микроаденомы. У других пациентов были обнаружены гигантские аденомы, относящиеся к гигантскому типу ДГП.

В первой группе наиболее часто встречались следующие формы: аденоматозная — 78,5%, железисто-фиброзная — 13,3%, мышечно-фиброзная — 5,6% и смешанная — 2,7%. При простой («альвеолярной») аденоматозной гиперплазии преобладали округлые и овальные железистые структуры, часто сгруппированные в виде долек с разветвленными концевыми железами. При папиллярных формах доброкачественной железы предстательной железы встречались эпителиальные выросты истинного и ложного типов. Кроме того, были выявлены крибриформные («дырчатые») структуры эпителиальных пластов, часто полностью заполняющие просветы железы.

Особое внимание было обращено на то, что только у 4% пациентов с доброкачественной гиперплазией предстательной железы наблюдалась изолированная форма, обычно она сочеталась с хроническим простатитом (ХП) — в 65% случаев, микрокарциномами — в 11% случаев и атипической аденоматозной гиперплазией эпителия (ААГ) — в 6% случаев.

Обнаружены доброкачественные гиперпластические изменения в виде базально-клеточной гиперплазии (БКГ) в 12% случаев. Была выявлена очаговая БКГ в 2% случаев, аденоматозная в 3% случаев и аденоидная в 7% случаев. Также обнаружены солидные и железисто-солидные поля эпителиальных клеток базального типа.

При анализе срезов предстательной железы особое внимание уделялось наличию простатической интраэпителиальной неоплазии (ПИН). На нашем материале была отмечена низкая степень ПИН в сочетании с нодулярной гиперплазией предстательной железы в 2% наблюдений и высокая степень в 19,0% случаев. Высокая степень ПИН наблюдалась чаще у лиц в возрасте 60 лет и старше.

В отдельных наблюдениях низкой степени злокачественности плоскоклеточная интраэпителиальная неоплазия (ПИН) также наблюдалась у молодых пациентов. Среди основных морфологических признаков низкой степени злокачественности ПИН выявлены пучковые, микропапиллярные и крибриформные эпителиальные структуры с атипичными клетками, содержащими гиперхромные ядра, часто с несколькими крупными ядрышками. Постепенное развитие атипии в структуре желез, появление криброзности, плотное расположение овальных и округлых железистых структур, разделенных нежно-волокнистыми прослойками, рассматривалось нами как высокая степень злокачественности ПИН.

Рак предстательной железы (РПЖ) выявляется в 11% случаев. Чаще всего он обнаруживается в периферических зонах и задней доле предстательной железы (ПЖ). В большинстве наблюдений это микрокарциномы (МК), которые сочетаются с доброкачественной гиперплазией предстательной железы (ДГПЖ) или аденозом, реже с высокой степенью злокачественности пролиферативной интраэпителиальной неоплазии (ПИН). Самой распространенной гистологической формой рака ПЖ являются различные формы аденокарциномы.

Фокусы микрокарцином у 7 погибших не превышали 1 мм в диаметре. Особенностью микрокарцином является мультицентричность, при которой очаги поражения отличаются по гистологическому строению и степени дифференцировки клеток. Гистоархитектоника микрокарцином часто характеризуется образованием микроворсинчатых, пучково-ворсинчатых, криброзных и бляшковидных эпителиальных структур. Иногда в очаге микрокарциномы можно наблюдать признаки начальной инвазии.

В ходе изучения серийных срезов на малом и среднем увеличении мы оценивали преобладающий тип строения опухоли путем проведения следующих измерений: мелкоацинарная аденокарцинома составляла 77,7%, а солидно-трабекулярная аденокарцинома — 22,2%.

Для определения степени дифференцировки желез мы использовали систему Глисон (1977), в которой опухоли классифицировались как высокодифференцированные, умеренно-дифференцированные и низкодифференцированные аденокарциномы. Наиболее часто встречающимся вариантом нашего исследования была высокодифференцированная аденокарцинома, которую отметили у 7 погибших пациентов. В двух наблюдениях раковые железы формировали криброзные и папиллярные структуры с признаками инфильтрирующего роста. Эти два наблюдения были отнесены к варианту изменений по системе Глисон 5, так как они характеризовались размытостью контуров опухоли, разнообразием форм и различными размерами желез.

В дополнение к этому, у 3 погибших были обнаружены опухолевые заболевания кроветворной и лимфоидной тканей: лимфосаркома — 1 случай, миеломная болезнь — 1 случай, лимфолейкоз — 1 случай с поражением предстательной железы. В одном наблюдении была выявлена ганглионеврома предстательной железы.

Хронический простатит наблюдался в 71% случаев. Гистологически была наблюдаема инфильтрация лимфоидными клетками, макрофагами, плазмоцитами, разрастание грануляционной и рубцовой тканей, кисты, абсцессы, продуктивные васкулиты. Кроме того, отмечалась пролиферация и плоскоклеточная метаплазия эпителия (МП) — в 10% случаев, иногда в форме пластов переходного эпителия.

15% наблюдений относится к микробной патрологии. В остальных 6% случаев выявлены различные проявления неспецифического хронического гранулематозного простатита, включая вариант с ксантогранулемой (2 наблюдения), а также образование кист и диспластические изменения эпителия предстательной железы. В одном наблюдении обнаружен очаговый амилоидоз.

В данном исследовании было отмечено высокое распространение заболеваний простаты. Особенно часто встречается доброкачественная гиперплазия (79%) в сочетании с хроническим простатитом (71%). При анализе большого количества наблюдений был установлен диагноз ПИН у каждого пятого пациента, а у 11% из них обнаружены латентные карциномы с возможностью инвазивного роста.

Подобные публикации

Наблюдения из практики случая рака кожи из клеток Меркеля / Цекатунов Д.А., Евсеев А.Н. // Избранные вопросы судебно-медицинской экспертизы. — Хабаровск, 2022. — №21. — С. 119-121.

Особенности патофизиологии жевательного аппарата при раке толстой кишки / Иорданишвили А.К., Баринов Е.Х. // Избранные вопросы судебно-медицинской экспертизы. — Хабаровск, 2021. — №20. — С. 60-62.

Описание морфологии первичной В-клеточной лимфомы сердца на основе практического случая / Авторы: Волков А.В., Полетаева М.П., Эшмотова Г.К., Чупятова Е.А. // Сборник избранных вопросов судебно-медицинской экспертизы. — Хабаровск, 2021. — Выпуск 20. — Страницы 33-36.

Изучение неожиданной смерти при острой форме лейкоза / Авторы: Бадяев В.В., Лазарева И.Н., Десятников К.А. // Сборник избранных вопросов судебно-медицинской экспертизы. — Хабаровск, 2019. — Выпуск 18. — Страницы 41-45.