Статья носит информационный характер, не является индивидуальной медицинской рекомендацией. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Снижение воздушности s5 s8 левого легкого на рентгене может указывать на различные патологии, такие как воспаление, застойный процесс или опухоль. Это изменение может быть связано с нарушением дыхательной функции легкого и требует дальнейшего обследования для определения конкретного диагноза.

В следующих разделах статьи будут рассмотрены возможные причины снижения воздушности легкого, методы диагностики и дифференциального диагноза, а Возможные методы лечения и прогнозы для пациента. Экспертные мнения и клинические случаи помогут глубже понять данную проблему и найти эффективные решения.

Что значит снижение воздушности s5 s8 левого легкого на рентгене

Снижение воздушности s5 s8 левого легкого на рентгене может указывать на различные патологические процессы, происходящие в организме. При этом следует учитывать клиническую картину, анамнез пациента и другие данные для правильного диагноза.

Возможные причины снижения воздушности s5 s8 левого легкого на рентгене:

- Заполнение альвеолярных пространств экссудатом или экссудативными выделениями (например, при пневмонии или других воспалительных процессах).

- Наличие опухоли или опухолевого процесса в легком, которые занимают пространство в легочной ткани.

- Жидкостный экссудат в плевральной полости, который может быть результатом травмы, инфекции или других патологий.

- Ателектаз – коллапс легочных участков из-за блокады дыхательных путей, нарушения проведения нервного импульса или других причин.

- Эмфизема – повышенная воздушность в других участках легкого, что может привести к снижению воздушности в конкретных отделах.

Диагностика и лечение:

Для уточнения диагноза и определения причины снижения воздушности s5 s8 левого легкого на рентгене могут потребоваться дополнительные методы обследования, такие как КТ, МРТ, биопсия или лабораторные анализы.

Лечение будет зависеть от выявленного заболевания или патологического процесса. Это может включать в себя прием лекарств, физиотерапию, хирургическое вмешательство или другие методы воздействия на организм.

Важно обратиться к врачу при обнаружении снижения воздушности s5 s8 левого легкого на рентгене для своевременной диагностики и назначения необходимого лечения.

Рентген-исследование сегментов легких в практике пульмонолога

Рентгенография представляет собой основной метод, применяемый для диагностики заболеваний дыхательной системы, включая легкие. Это объясняется тем, что легкие расположены внутри грудной полости и не могут быть исследованы другими способами. Однако многие заболевания вызывают изменения в легочной ткани, и врачи должны иметь возможность визуализировать эти изменения для точного постановления диагноза. Поэтому рентген широко применяется в пульмонологии.

Сами легкие выполняют функцию газообмена между кровью и окружающей средой. Борозды разделяют легкие на несколько частей. Правое легкое состоит из трех долей, а левое – из двух. Доли, ihrerseits, состоят из сегментов. Сегменты представляют собой усеченные конусы, направленные вершиной в сторону корней легочных.

Легочные корни представляют собой вогнутости на обеих легких со стороны средостения, через которые легочные артерии проникают в легкие, а вены легких выходят. В каждый сегмент входит ветвь легочных артерий и сегментарные бронхи, на которые делится два основных бронха.

Легочные артерии являются ответвлениями легочного ствола, исходящего из правого желудочка.

Они занимают центральное положение в сегменте, а между ними, внутри перегородок из соединительной ткани, проходят вены. Количество сегментов в долях легких различается. Справа их 10:

- Верхняя доля – 3 сегмента.

- Средняя доля – 2 сегмента.

- Нижняя доля – 5 сегментов.

Слева в обеих долях имеется по восемь сегментов.

Что представляют собой сегменты?

Внутри каждого сегмента располагаются дольки, которые имеют примерные размеры 20 на 15 миллиметров и направлены своими основаниями внешней стороне сегмента. Сегментарный бронх делится на концевые бронхиолы и проникает в каждую из многочисленных вершин. Сами дольки состоят из основной функциональной единицы легких – ацинусы. Именно они обеспечивают газообмен между кровью, которая протекает по их капиллярам, и воздухом, находящимся в их полости.

На рентгенограмме врач может наблюдать доли и сегменты легких. Для более удобного анализа снимков изображение легких разделяют на три условные части, проводя горизонтальные границы.

Предлагается осуществить условное разделение легких на три зоны.

Патология

Причины

- Образование жидкости путем фильтрации, например, вторичный отек легких при сердечной недостаточности

- Проникновение гнойных микроорганизмов, например, бактериальная пневмония

- Наличие крови, например, легочное кровоизлияние

- Присутствие аномальных клеток, например, аденокарцинома in situ

- Накопление белка, например, альвеолярный протеиноз

- Наличие жира, например, липоидная пневмония

- Попадание содержимого желудка, например, аспирационная пневмония

Дифференциальный диагноз

- криптогенная организующая пневмония

- хроническая эозинофильная пневмония

- бронхиолоальвеолярный рак (устаревший термин)

- лимфома

- альвеолярный протеиноз

- васкулит

- легочное кровоизлияние

- интерстициальный отёк (легочное сердце)

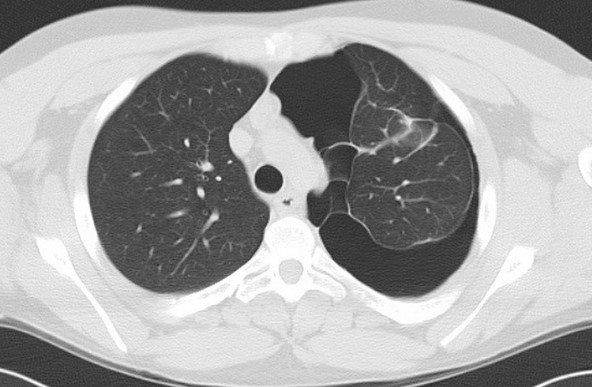

Зоны гиповентиляции легких на КТ

Характерными признаками обсуждаемого состояния, которые можно выявить при проведении КТ, являются:

- наличие участка с увеличенной плотностью легочной ткани, которая выглядит как «матовое стекло»;

- возможное отклонение органов средостения в сторону пораженного участка;

- снижение объема легкого;

- смещение плевральных междолевых щелей.

Если на рентгенограмме нижней доли легкого обнаружено затемнение неясного происхождения и имеется выраженная одышка, следует провести дополнительное обследование для выяснения патоморфологии данной патологической картины органов грудной клетки. В большинстве случаев с помощью КТ можно уточнить наличие ателектаза или визуализировать сдавление легочной ткани массивным плевральным выпотом, что привело к нарушению вентиляции.

С использованием компьютерной томографии медицинский специалист, занимающийся рентгенологией, имеет возможность наблюдать проходимость бронхиального дерева и выявлять причины возникновения преград.

На КТ-снимках гиповентиляционные изменения в легких являются типичными признаками центрального рака. Доброкачественные новообразования очень редко приводят к указанным нарушениям. Периферические опухоли могут иметь рост внутри бронхов, однако паренхиматозные плотности, возникающие в результате этого, слишком малы, чтобы зафиксировать их во время проведения сканирования.

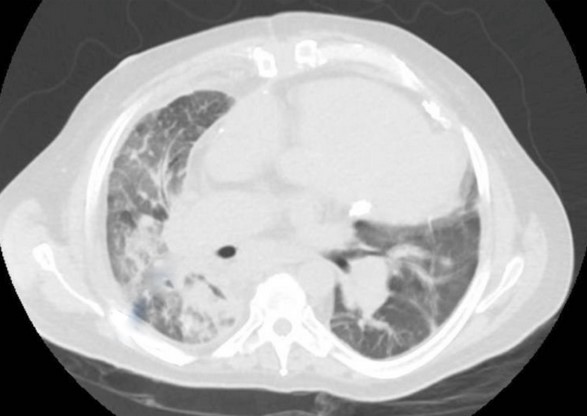

При проведении КТ-скана ОГК в аксиальной проекции было обнаружено, что правое легкое уменьшилось в объеме, неоднородно затенено, а средостение смещено в сторону пораженной области. Такое состояние вызвано гиповентиляцией средней и нижней доли, обусловленной обструкцией бронхов формированием.

Наличие следующих КТ-признаков может указывать на онкологическую природу гиповентиляционных изменений:

- Дополнительная мягкотканная плотность, исходящая из средостения или корневой области легкого, может иметь нечеткие, неровные, бугристые контуры и лучистость, а Вызывать ретракцию плевры. В структуре такой теневой образования присутствуют некротические зоны. Рост, который происходит внутри стенки бронха или в перибронхиальной зоне, деформирует и сужает просвет воздушных путей, что приводит к нарушениям вентиляции пораженной области легочной паренхимы.

- Гепатиты — болезнь в печени, которую вызывают вирусы гепатита A, B, C, D, E, F, G;

- У детей до 2 лет наиболее часто встречается гепатит A, который распространяется через пищу и воду;

- Гепатит B, C, D передаются через кровь и другие жидкости;

- Гепатит E — редкий вирусный гепатит, который также передается через пищу и воду;

- Гепатит F, G — относительно новые вирусы, их роль в развитии гепатита до сих пор не до конца изучена;

- Гепатиты могут протекать в острой или хронической форме, при этом они могут быть симптоматичными или бессимптомными;

- Симптомы гепатита могут включать желтуху, утомляемость, боль в правом подреберье, тошноту и рвоту, потерю аппетита и др.

Факторы, вызывающие гиповентиляцию легких на компьютерной томографии

При компьютерной томографии органов грудной клетки: левое легкое подавлено сдавливающим пневмотораксом.

У пациентов могут быть обнаружены участки гиповентиляции в легких при КТ в следующих случаях:

- при наличии массивного гидро- и/или пневмоторакса. Патологическое содержимое сдавливает дыхательную паренхиму, вызывая снижение объема альвеол и уплотнение сосудистого рисунка, что приводит к образованию зоны уплотнения легочной ткани;

- при наличии опухолевого заболевания. Неоплазия может проникать в просвет бронха или деформировать его снаружи, что уменьшает объем проходимого воздуха до уровня ателектаза — спадения сегмента, доли или всего легкого;

- при наличии различного происхождения лимфаденопатий. Увеличение размеров лимфатических узлов средостения (например, при лимфомах, метастазах, саркоидозе и т.д.) может привести к сдавлению главных бронхов и гиповентиляции доли или всего легкого на пораженной стороне;

- Нарушение воздухопроводимости может быть вызвано случайным попаданием инородных тел в дыхательные пути или определенными паразитарными заболеваниями.

- Массивное пролабирование органов брюшной полости в грудную клетку и сдавление легочной паренхимы являются последствиями диафрагмальных грыж.

В медицинской практике существует термин «гравитационная гиповентиляция». При проведении компьютерной томографии часто обнаруживаются области снижения воздушности легких под плеврой на задней поверхности грудной клетки. Это состояние вызвано физическим давлением веса тела пациента на дыхательную ткань и считается нормальной вариацией. Если врач-диагност сомневается в характере описанных изменений, рекомендуется повторно провести сканирование пациента в положении «лежа на животе». Если затемнения являются функциональными, участки сниженной вентиляции на снимках не будут визуализироваться в прежних местах.

Доли и сегменты легких

Правое легкое

Верхняя доля

Верхушечный сегмент, S1, находится за вторым ребром грудной клетки. К сегменту 1 легкого относятся дыхательные пути, имеющие общую протяженность около 2 см. Сегмент связан с S2 через дыхательные пути.

Задний сегмент, S2, расположен дорсально (ниже, к спине) относительно верхушечного сегмента 2 на уровне 2-4 ребра. Сегмент соединен с S1 через дыхательные пути, с S3 через сосудистую ветвь и с легочной артерией.

Передний сегмент, S3, находится фронтально между 2-м и 4-м ребром. Сегмент 3 легкого включает верхнее ответвление легочной артерии.

Большинство инфекционно-воспалительных заболеваний легких, таких как пневмония, туберкулез, гранулематоз, начинаются с поражения верхних долей легких. Поскольку артерия и бронх соседних сегментов легких связаны друг с другом, важно своевременно определить вид инфекционного возбудителя и приступить к лечению, чтобы предотвратить дальнейшее распространение заболевания.

Также здесь располагаются буллы (воздушные полости) при эмфиземе.

Верхняя доля

Медиальный сегмент, S4, находится в передней области подмышечной впадины между четвёртым и шестым ребром.

Латеральный сегмент, S5, расположен в передней области грудной клетки на уровне четвёртого и шестого ребра.

Таким образом, сегменты 4 и 5 легкого находятся в серединно-фронтальной части легкого на одном уровне и пронизаны трубчатыми ветвями бронхов и сосудов. На этом уровне чаще, чем в верхних долях легких, встречаются опухоли и метастазы.

Нижняя доля

Верхний сегмент, S6, прорастает на нижнюю часть лопатки: от центра до угла, на уровне 3-7 ребра. Оксигенация в сегменте 6 правого легкого осуществляется через артерию, которая является продолжением нижней легочной.

Медиальный базальный сегмент, S7, также известен как «сердечный» сегмент, так как он находится ближе к диафрагме с внутренней стороны, ближе к правому предсердию. Рядом проходит ветвь полой вены. Компьютерная томография высокого разрешения — единственный метод исследования, на котором сегмент 7 легкого хорошо виден.

Передний базальный сегмент, S8, расположен на уровне 6-8 ребра в проекции от середины подмышечной впадины.

Латеральный базальный сегмент, S9, расположен между 7-м и 9-м ребром в проекции к задней части подмышечной впадины.

Задний базальный сегмент, S10, имеет свое расположение между седьмым и десятым ребром и соприкасается с позвоночником.

Левое легкое

Апикальная доля

Верхушечно-задний сегмент, S1-S2, практически не отличается от правых сегментов 1 и 2 легкого. Верхушечный и задний сегменты слева часто объединяются из-за общего бронха. Следовательно, это самый крупный сегмент.

Передний сегмент, S3, расположен между 2-м и 4-м ребром ближе к грудине.

Верхний язычковый сегмент, S4, находится в серединно-передней части грудной клетки на уровне 3-6-го ребра в проекции к центру подмышечной впадины. Это также один из самых больших сегментов.

Нижний язычковый сегмент, S5, расположен ниже сегмента 4 левого легкого. Он отделен от сегмента 4 междолевой щелью.

Нижняя доля

Верхний сегмент, S6 —по локализации и структурно-функциональным свойствам совпадает с сегментом 6 справа.

Верхний сегмент, S6 соответствует сегменту 6 правого легкого по местоположению и структурно-функциональным характеристикам.

Базально-медиальный, сердечный сегмент, S7 —по локализации и структурно-функциональным свойствам совпадает с сегментом 7 легкого справа.

Базально-медиальный, сердечный сегмент, S7 соответствует сегменту 7 правого легкого по местоположению и структурно-функциональным характеристикам.

Передний базальный сегмент, S8 —по локализации и структурно-функциональным свойствам совпадает с сегментом 8 легкого справа.

Передний базальный сегмент, S8 соответствует сегменту 8 правого легкого по местоположению и структурно-функциональным характеристикам.

Латеральный базальный сегмент, S9 —по локализации и структурно-функциональным свойствам совпадает с сегментом 9 легкого справа.

Латеральный базальный сегмент, S9 соответствует сегменту 9 правого легкого по местоположению и структурно-функциональным характеристикам.

Задний базальный сегмент, S10 —по локализации и структурно-функциональным свойствам совпадает с сегментом 10 легкого справа.

Задний базальный сегмент, S10 соответствует сегменту 10 правого легкого по местоположению и структурно-функциональным характеристикам.

Размеры и формы легочных сегментов зависят от индивидуальных особенностей организма пациента и могут отличаться.

Размеры и формы легочных сегментов различны и зависят от индивидуальных особенностей организма пациента.

Многие патологические состояния органов дыхательной системы, такие как пневмония, туберкулез, абсцессы, начинаются с небольшого очага в одном сегменте легких. Основываясь на местоположении и характерных особенностях заболевания, которые видны на томографических изображениях.

Анализируя срезы и трехмерные восстановления, радиолог может предварительно оценить выявленные изменения на КТ. Дифференциальная КТ-диагностика означает, что врач в большинстве случаев сможет безошибочно отличить туберкулез от гранулематоза легких, а «матовое стекло» при пневмонии от опухолевого инфильтрата.

Что показывает КТ легких?

На рентгене невозможно достоверно определить доли легких и их сегменты, даже с использованием цифрового аппарата с дополнительным контрастным усилением снимков.

Компьютерная томография легких позволяет изучать орган «изнутри», последовательно просматривая сканы каждого среза с высоким разрешением и размером шага до 1 мм. Таким образом врач-рентгенолог сможет определить границы долей и правильно сформулировать заключение для лечащего врача (пульмонолога, терапевта или ЛОРа), за которым остаётся последнее слово в постановке диагноза и назначении терапии.

Компьютерная томография (КТ, МСКТ) легких показывает следующее:

- Структуру дыхательного органа в сегментах и находит малейшие патологические изменения;

- Целостность и проходимость дыхательных путей;

- Состояние структур, связанных с пространством между клетками, воспаление;

- Нарушение кровоснабжения, образование сгустков крови, стеноз сосудов (КТ со введением контрастного вещества);

- Увеличение лимфатических узлов;

- Области инфекционно-воспалительного процесса;

- Опухоли;

- Метастазы;

- Механические повреждения.

В рамках процесса обследования легких при помощи КТ врач-рентгенолог исследует анатомические компоненты:

- Мягкие ткани;

- Костная ткань;

- Диафрагму и синусы;

- Корни легких;

- Бронхиальное дерево;

- Органы средостения;

- Пространство между клетками и структуру легочного матрикса.

Инфаркт легкого

Основным источником заболевания является образование тромбов в легких. Для определения проблемы в первую очередь используются лабораторные и клинические тесты, согласно установленному протоколу.

Для визуальной диагностики применяется компьютерно-томографическая ангиография исходя из специального протокола. Этот метод является золотым стандартом и позволяет обнаружить недостаточность заполнения легочной артерии и/или ее отраслей.

При инфаркте легочной паренхимы обнаруживается гало обратного затемнения (периферическая консолидация и затемнение, похожее на «матовое стекло» в центре), которое имеет клиновидную форму с основанием, обращенным к плевре, и вершиной, обращенной к воротам.

Повреждение легкого

При травме грудной клетки рентгенография грудной клетки является первым методом исследования для оценки пневмоторакса. Если результат отрицательный, рекомендуется проведение дополнительного исследования с использованием КТ органов грудной клетки. Этот метод обладает более высокой чувствительностью и специфичностью для выявления изменений, связанных с травмой.

Повреждение легкого — наиболее распространенное повреждение при непроникающих травмах грудной клетки. Оно определяется как травматическое поражение альвеол с наличием альвеолярного кровоизлияния, но без значительного разрыва альвеол.

С помощью компьютерной томографии можно наблюдать последствия ушиба легкого через 6 часов, а процесс их рассасывания начинается через 24-48 часов.

Исследование органов грудной клетки характеризуется затемнениями на КТ-снимках участков, которые выглядят как «матовое стекло», а также неравномерными уплотнениями, которые находятся в области повреждения легкого или на противоположной стороне (при контрреактивной травме).

Симптомы ателектаза легкого

Клиническая картина ателектаза легкого зависит от того, насколько быстро и в каком объеме происходит падение функционально неполноценной легочной ткани. Несимптоматичными часто являются одиночные сегментарные ателектазы, микроателектазы и синдром среднедолевого ателектаза. Наиболее выраженные симптомы наблюдаются при остро прогрессирующих ателектазах доли или всего легкого. В этих случаях возникает внезапная боль в соответствующей половине грудной клетки, приступообразная одышка, сухой кашель, цианоз, понижение артериального давления и учащенное сердцебиение. Резкое ухудшение дыхательной функции может привести к смертельному исходу.

При осмотре пациента выявляется сокращение дыхательной экскурсии грудной клетки и отставание пораженной половины при дыхании. Над зоной ателектаза звук при перкуссии короче или приглушен, а дыхание либо не слышно вовсе, либо значительно ослаблено. При постепенном исключении легочной ткани из процесса вентиляции симптомы проявляются менее ярко.

Однако в дальнейшем в области гипопневматоза может возникнуть атэлэктатическая пневмония. Повышение температуры тела, появление кашля с отхождением мокроты, усиление симптомов интоксикации указывает на присоединение воспалительных изменений. В этом случае атэлэктаз легкого может осложниться развитием абсцедирующей пневмонии или даже абсцесса легкого.

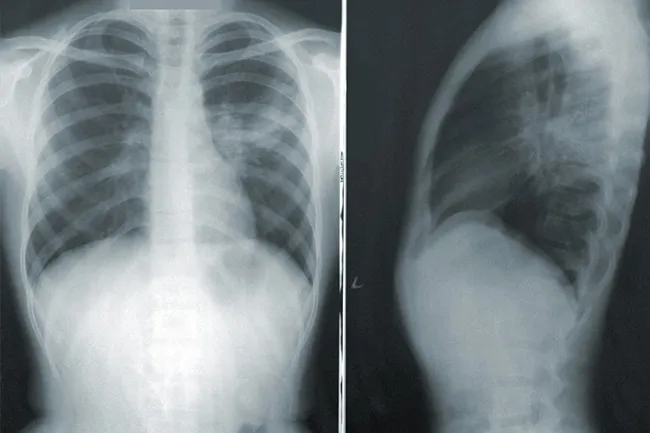

Диагностика

Важнейшими методами инструментальной диагностики ателектаза легкого являются рентгенологические исследования, прежде всего, рентгенография легких в прямой и боковой проекциях. Характерной особенностью рентгенологического изображения ателектаза является однородное затемнение соответствующего легочного поля, смещение средостения в направлении ателектаза (в случае коллапса легкого — в сторону здоровой стороны), повышенное положение купола диафрагмы на пораженной стороне, увеличенная воздушность противоположного легкого. При рентгеноскопии легких при вдохе органы средостения перемещаются в сторону сжатого легкого, при выдохе и кашле — в сторону здорового легкого. В случае неоднозначной ситуации результаты рентгенографии уточняются с помощью компьютерной томографии легких.

Для выяснения причин обструктивного сжатия легкого рекомендуется проведение бронхоскопии. При длительном существовании сжатия, для оценки степени поражения, выполняются бронхография и ангиопульмонография. Рентгеноконтрастное исследование бронхиального дерева позволяет определить уменьшение затронутой части легкого и деформацию бронхов.

Сведения указанные в АПГ предоставляют информацию о состоянии ткани легких и степени ее повреждения. Анализ состава крови позволяет обнаружить существенное снижение парциального давления кислорода. При проведении дифференциальной диагностики исключаются агенезия и гипоплазия легких, междолевой плеврит, релаксация диафрагмы, диафрагмальная грыжа, киста легкого, опухоли средостения, крупозная пневмония, цирроз легкого, гемоторакс и другие патологии.

Периферический рак. При своем развитии ткань

В глубине опухоли наблюдается гипоксия, которая может привести к разрушению опухоли. При проведении R-графии синдром шаровидной тени превратится в синдром кольцевидной тени.

Диагностируется периферический рак нижней доли (S6) правого лёгкого с разрушением.

Описание R-графии согласно схеме «по-чи-фо-ра-ин-ри-ко-с»: в нижней доле (S6) правого лёгкого присутствует округлая тень диаметром 3,5 см высокой интенсивности с чёткими, бугристыми контурами. В центре тени наблюдается область светопропускания с нечеткими контурами размером 1х1,3. Заключение: диагностируется периферический рак нижней доли (S6) правого лёгкого с разрушением.

Туберкулез легких

Рентгенологические проявления легочного туберкулеза.

При первичном туберкулезном комплексе возникают очаги Гона, «дорожка» и бронхаденит.

Очаговая форма легочного туберкулеза может быть плевритным вариантом Tbc.

Инфильтративный Tbc имеет сходство с пневмонией.