Статья носит информационный характер, не является индивидуальной медицинской рекомендацией. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Флеминг Александр был первым, кто предложил термин «митоз» для описания процесса деления клеток. Его открытие в 5 классе клетки стало одним из ключевых моментов в развитии науки о клетке. В следующих разделах статьи мы расскажем о последующих открытиях Флеминга, которые углубили понимание процессов клеточного деления, а также о вкладе других ученых в развитие этой области науки. Вы узнаете, какие механизмы лежат в основе митоза и какие последствия имеет его нарушение для организма. Раскроем тему важности изучения клеточного деления для медицины и биологии, и покажем, какие применения и перспективы открываются перед этой наукой.

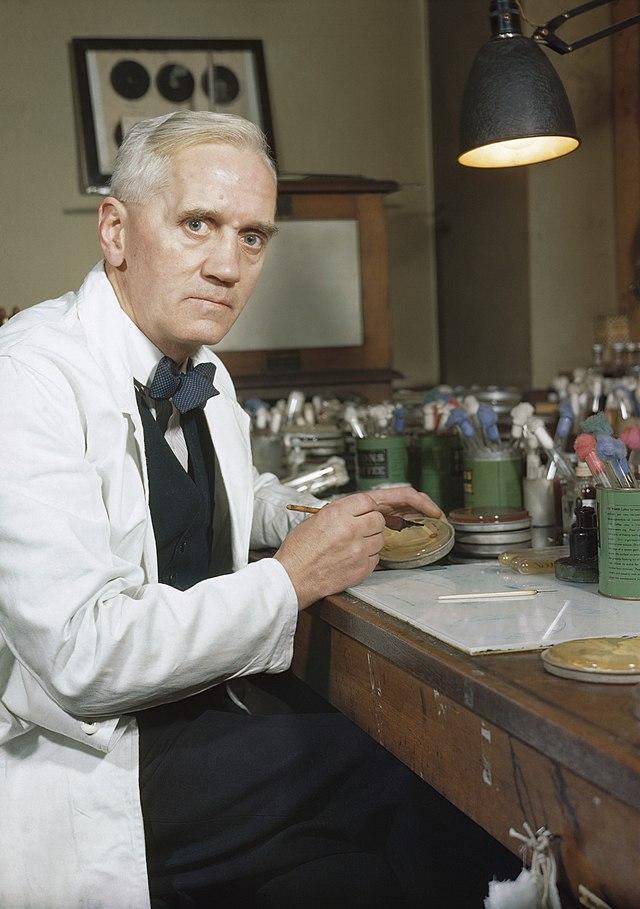

Флеминг Александр и его вклад в науку о клетке

Флеминг Александр – выдающийся ученый и микробиолог, чей вклад в развитие науки о клетке был огромным. Он стал одним из основателей современной биологии и медицины благодаря своим открытиям и исследованиям.

Открытие митоза

Одним из ключевых вкладов Флеминга Александра в науку о клетке было открытие процесса деления клеток, который получил название митоз. Этот процесс играет важную роль в росте и развитии организмов, а В регенерации тканей.

Флеминг провел серию экспериментов с наблюдением под микроскопом клеточных делений и смог описать и классифицировать различные стадии митоза. Его открытия стали основополагающими для понимания клеточной биологии и ее механизмов.

Наследие и влияние науки

Вклад Флеминга Александра в науку о клетке оказал огромное влияние на дальнейшее развитие биологии и медицины. Его открытия стали основой для многих последующих исследований в области клеточной биологии и генетики.

Благодаря работе ученого мы сегодня имеем глубокое понимание структуры и функций клеток, что позволяет разрабатывать новые методы лечения болезней и улучшать диагностику. Флеминг Александр остается навсегда в истории науки как один из величайших ученых своего времени.

Учёные биологи и их вклад в науку

Карл Линней Предложил иерархическую систему классификации организмов, ввел двойную номенклатуру для их наименования.

Жан Батист Ламарк Первым предпринял попытку создания теории эволюции

Теодор Шванн и Шлейден Разработали клеточную теорию

Дарвин Сформулировал теорию естественного отбора и эволюции

Грегор Мендель Является основоположником генетики

Роберт Кох Считается основателем микробиологии

Луи Пастер и Мечников Оказали значительное влияние на развитие иммунологии

Иван Михайлович Сеченов Внёс важный вклад в изучение высшей нервной деятельности и физиологии

Иван Петрович Павлов Создал учение о условных рефлексах и психической деятельности

Томас Морган Предложил хромосомную теорию наследственности

Владимир Иванович Вернадский Развил учение о биосфере и внёс значительный вклад в экологию

Александр Флеминг Открыл первый антибиотик

Доктор Николай Иванович Вавилов, один из величайших исследователей в области биологии и селекции, прославился своим учением о разнообразии и происхождении культурных растений.

Профессор Иван Владимирович Мичурин, который также является селекционером, внес значительный вклад в развитие сельского хозяйства и селекции.

Ученые Эрнст Геккель и Иоганн Мюллер неразрывно связаны с созданием биогенетического закона, который объясняет происхождение видов и их эволюцию.

Роберт Гук, знаменитый биолог, был первым, кто открыл существование клетки, основного строительного блока живых организмов.

Великий ученый Александр Иванович Опарин представил свою теорию самозарождения жизни, которая объясняет процесс возникновения жизни на Земле.

Франческо Реди, основатель экспериментальной биологии, посвятил свою жизнь изучению паразитов человека и животных, вкладывая в это значительные усилия.

Академик Алексей Сергеевич Северцов, основатель эволюционной морфологии животных, сделал огромный вклад в наше понимание развития и изменений в животном мире.

Владимир Николаевич Сукачев, знаменитый ученый, является основоположником биогеоценологии, науки, изучающей взаимосвязи между организмами и их окружающей средой.

Замечательный ученый Климент Аркадьевич Тимирязев раскрыл закономерности фотосинтеза, процесса, благодаря которому зеленые растения получают энергию от света и превращают ее в органические вещества.

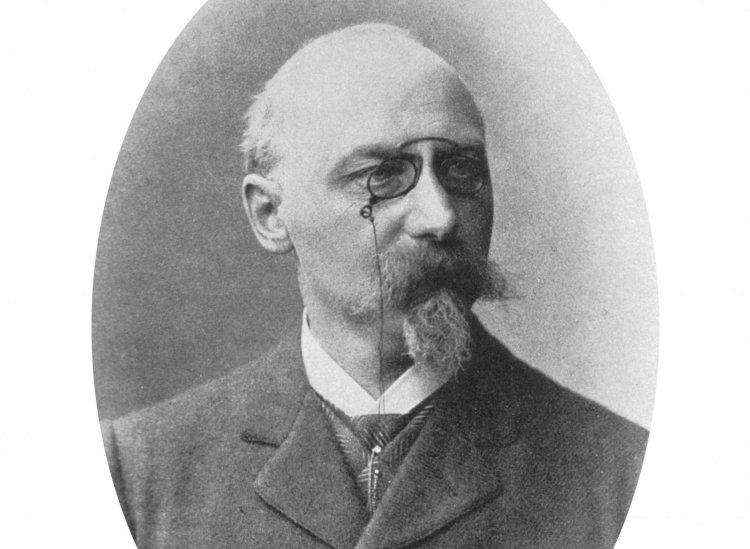

21 апреля 1843 года. Родился Вальтер Флемминг, основатель цитогенетики

Вальтер, сын известного немецкого психиатра Карла Фридриха Флемминга, получил медицинское образование и во время франко-прусской войны 1870—1871 годов служил врачом в армии. После победоносного окончания войны для Германии, Вальтер Флемминг вначале начал преподавать медицину в Пражском университете, затем стал профессором анатомии в университете Киля, где проработал до своей смерти. Согласно сохранившимся свидетельствам, студенты брали пример с его мягкого и миролюбивого характера и полюбили его за это.

В исторической хронике Флемминг, прежде всего, прославился как один из родоначальников цитогенетики — науки о генетическом веществе живых клеток. Применяя анилиновые красители для окрашивания клеток, он обнаружил в них клубящиеся структуры, которые сегодня известны как хромосомы. В память о данном комплексе, состоящем из ДНК, РНК и белков, цитологи приняли название «хроматин», происходящее от греческого слова «цветной», как предложил Вальтер Флемминг.

Также он детально изучил распределение хроматина во время деления клеток и предложил название «митоз» для этого процесса, которое успешно закрепилось. Флемминг также наблюдал амитоз — процесс деления клетки путем простого разделения ядра на две части, без сложных процессов в хроматине. Он обобщил свои наблюдения и изложил их в своей книге «Внутренняя структура клетки, ядро и деление клеток», которая была опубликована в 1882 году. Эта книга имеет особое значение в цитологии.

Что касается термина «хромосома», его предложил другой немецкий биолог Генрих Вальдейер, который более подробно изучил эти важные клеточные структуры в 1888 году.

Биологи и генетики помнят эти важные даты в истории хромосом и цитологии.

Данная информация предоставлена Информационным агентством «Научная Россия». Указанным агентством обладается свидетельство о регистрации СМИ под номером ФС77-62580. Данное свидетельство было выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в 31 июля 2015 году.

Александер Флеминг является известным бактериологом из Шотландии. Он родился 6 августа 1881 года в семье фермера в графстве Эйршир.

Когда ему было 13 лет, он отправился в Лондон вместе со своими старшими братьями. Там он работал клерком и одновременно посещал занятия в Политехническом институте. В 1900 году он присоединился к Лондонскому шотландскому полку.

Через год Александер подал документы на поступление в медицинскую школу. Он успешно сдал экзамены с самыми высокими баллами и стал стипендиатом медицинской школы, которая находилась в больнице святой Марии.

Александер Флеминг специализировался в области хирургии и в 1906 году стал членом Королевского колледжа хирургов. Через два года работы в лаборатории патологии, он получил степень магистра в Лондонском университете.

В 1908 году Флеминг начал проводить эксперименты с лекарством против сифилиса. Во время Первой мировой войны он служил капитаном в медицинском корпусе Королевской армии и работал в лаборатории, исследуя эффект антисептиков на раны. Он смог доказать, что карболовая кислота, которая широко использовалась для обработки открытых ран в то время, уничтожает лейкоциты.

В 1922 году, после неудачных попыток выделить возбудителя обычных простудных заболеваний, Флеминг обнаружил лизоцим в слюне — фермент, который убивает некоторые бактерии. К сожалению, медицинские перспективы использования лизоцима оказались ограниченными, так как он был эффективен против бактерий, не вызывающих болезней, и совершенно бесполезен против патогенных микроорганизмов. Это открытие побудило ученого искать другие антибактериальные препараты.

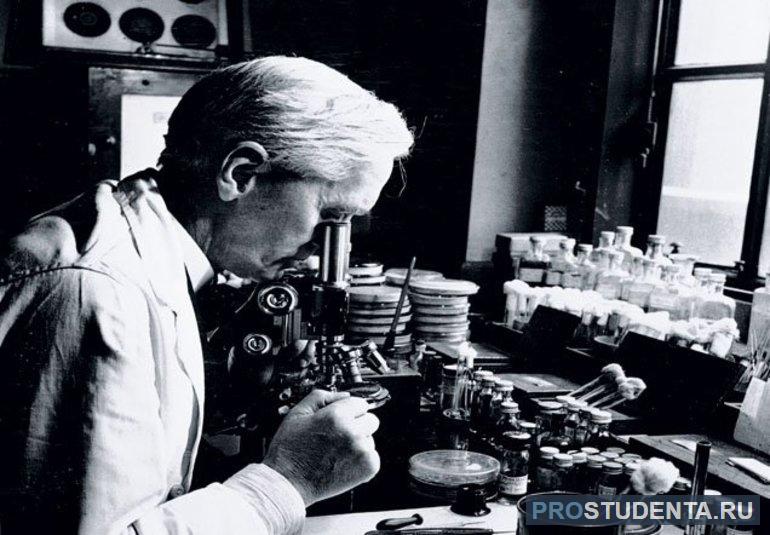

Неожиданное открытие пенициллина в 1928 году явилось результатом совпадения обстоятельств. В отличие от своих аккуратных коллег, которые после работы с бактериальными культурами тщательно очищали чашки, Флеминг не избавлялся от них в течение 2-3 недель, что приводило к полной загроможденности его лабораторного стола. В такие моменты он начинал уборку, осматривая каждую культуру, чтобы ничего интересного не пропустить. В одной из чашек он обнаружил плесень, которая подавляла рост высеянной культуры бактерии стафиллококкa. Отделив эту плесень, Флеминг установил, что «бульон, на котором разрослась плесень, приобрел способность подавлять рост микроорганизмов».

Анализ показал, что плесень, которая заражала культуру, принадлежала к редкому виду Penicillium. Вероятно, она была перенесена из нижнего этажа лаборатории, где производились образцы плесени, извлеченные из домов, где живут астматики. Флеминг оставил эту столовую чашку на лабораторном столе и ушел отдыхать. Пришедшее в Лондон похолодание создало благоприятные условия для роста плесени, а последующее потепление — для размножения бактерий.

В соответствии с высказываниями Александра Флеминга, субстанция с антибактериальным действием эффективно воздействует на стафилококки, стрептококки и палочки, причисляемые к дифтерийной группе. Даже при использовании огромных доз пенициллин не наносит вреда животным, что позволяет предположить его эффективность в качестве антисептика при обработке чувствительных к пенициллину микробов на поверхности кожи.

Исходя из этой информации, Флеминг решил не проводить эксперименты по изучению влияния пенициллина на инфицированных мышей. Вместо этого, он предписал его использование нескольким пациентам только для наружного применения. Результаты оказались разочаровывающими, так как раствор не только трудно поддавался очистке, но и был нестабилен.

Затем, ученый поделился образцами культуры Penicillium с коллегами, но ни разу не упомянул о пенициллине ни в своих лекциях, ни в публикациях.

Тем не менее, Флеминг вместе с другими учеными, изучавшими свойства пенициллина, был удостоен Нобелевской премии по физиологии и медицине в 1945 году.

За оставшиеся 10 лет своей жизни Александер Флеминг был награжден множеством почетных званий, премий и медалей, а в 1944 году ему было присвоено дворянское звание.

В 1955 году он скончался от инфаркта миокарда.

Смерть

11 марта 1955 года, в возрасте 74 лет, Александр Флеминг скончался от сердечного приступа в Лондоне. По его желанию, его тело было кремировано, а прах захоронен в Соборе Святого Павла, рядом с могилой адмирала Горацио Нельсона. На надгробии, как видно на фото, написаны инициалы: «A.F.».

- Оба научных открытия Александра Флеминга произошли благодаря его небрежной работе. Говорят, что его микробиологическая лаборатория постоянно была заполнена колбами, пробирками, шприцами и ланцетами, и уборка рабочего стола проводилась редко. Естественно, что в остатках химических веществ развивалась плесень. Так, в грязной чашке Петри, оставленной на неделю, случайно образовался грибок рода Penicillium, который впоследствии был преобразован в мощный антимикробный препарат — пенициллин.

- После открытия пенициллина, Александр Флеминг получил признание в научном сообществе. В июле 1944 года, король Великобритании присвоил ему звание «сэр», а в ноябре 1945 года, ученый стал доктором наук трижды. Интересно, что в то же время, докторскую степень в Лувене получили премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль и командующий Второй мировой войной Бернард Монтгомери.

- Существуют рассказы о взаимосвязи между Черчиллем и Флемингом. В период 1950-х годов религиозная организация «Сила доброты» сконструировала ложную легенду, в которой говорилось, что будущий политик был спасен ученым еще в детстве, когда его вытащили из болота. В знак благодарности отец Черчилля оплатил образование Флеминга в престижных медицинских учреждениях, включая Королевский политехнический институт. Также существует история о том, что антибиотик пенициллин спас политика от гибели во время войны. Однако Александр Флеминг опроверг этот факт в письме своему другу Андре Грация:

«Я не был ответственным за спасение жизни Уинстона Черчилля в течение Второй мировой войны. Во время его болезни в Карфагене, Тунис, в 1943 году его спас лорд Моран, который применял сульфаниламиды, так как не был знаком с пенициллином. Несмотря на то, что газета «Daily Telegraph» 21 декабря 1943 года сообщила, что он был спасен пенициллином, на самом деле ему помог новый препарат сульфаниламид».

Цитаты

Для исследователя нет большей радости, чем сделать открытие, каким бы маленьким оно ни было. Оно придает ему силы продолжать свои изыскания.

Ученый один открывает новую тему, но с увеличением сложности мира становится все труднее успешно завершить что-либо без сотрудничества других.

Если перенести исследователя, привыкшего к обычной лаборатории, в мраморный дворец, произойдет одно из двух: либо он преодолеет мраморный дворец, либо дворец его победит. Если исследователь победит, то дворец превратится в его мастерскую и станет похож на обычную лабораторию. Однако, если дворец одержит верх, исследователь погибнет.

Каждый успех вызывает новые желания.

Интересные факты

Флеминг достиг своих достижений благодаря своей небрежности. Имеются сведения о том, что его лаборатория все время была заполнена различными колбами, ланцетами и другим медицинским оборудованием, уборка проводилась редко. Безусловно, в остатках разных жидкостей появлялась плесень. Таким образом, в оставшейся нечищеной «кружке Петри» случайно появилась плесень Penicillium, которая со временем стала мощным антибиотиком — пенициллином. Однако, есть и другие интересные факты о Флеминге:

- После открытия пенициллина ученый получил признание. Летом 1944 года король Англии наградил его званием «сэр», а зимой он трижды получил степень доктора наук. Кстати, Уинстон Черчилль также получил эту степень в Лувене вместе с ним.

- Говорят, что дороги Черчилля и Флеминга часто пересекались. В 1951 году одна из организаций создала легенду, согласно которой Александр, будучи еще ребенком, спас будущего премьер-министра от топи. В знак благодарности отец политика оплачивал образование ученого в престижных учебных заведениях.

- Существовала также легенда о том, что пенициллин спас Черчилля от смерти во время войны. Однако Флеминг опроверг эту информацию в своем сообщении Андре Грацию: «Я не спас жизнь Черчилля. Когда он заболел, его вылечил граф Моран, используя сульфаниламиды, так как никогда не применял пенициллин. Несмотря на то, что в газете „Daily Telegraph“ было написано, что его спас пенициллин, на самом деле новое лекарство сульфаниламид смогло помочь ему».

Семейные отношения

Профессор являлся членом масонской ложи. Владел должностью Мастера в ложе «Св. Марии», а позже в ложе «Милосердие». В 1943 году он был повышен до звания великого диакона в Объединенной ложе.

Флеминг был в браке несколько раз:

В веке 1915 года, Александр Флеминг совершил бракосочетание с медицинской сестрой из больницы Св. Марии по имени Сара Мак-Элрой. Через год после этого брака родился их сын Роберт. Семья была крепкой и несказанно трагическая утрата настигла их в 1948 году с кончиной Сары.

В 1953 году Флеминг вторично вступил в брак. Его избранницей стала молодая дама по имени Амалия Котсури-Вурекас, обладающая образованием в области бактериологии. Через два года после свадьбы Котсури-Вурекас осталась вдовой.

11 марта 1955 года, в возрасте 74 лет, Александр Флеминг скончался от сердечного приступа. В соответствии с его завещанием, тело было подвергнуто кремации, а прах был похоронен в храме Св. Павла рядом с могилой адмирала Нельсона. На надгробии записаны инициалы: «A.F.».

Методы цитологии

Методы цитологии позволяют получить точные данные о химическом составе, структуре и функциях основных клеточных структур. Рассмотрим эти методы на представленной схеме.

Разберемся подробнее с каждым методом.

- Наиболее старым способом изучения клеток в цитологии является световая микроскопия. Первый примитивный микроскоп был изобретен в 1608 году Захарием Янсеном, профессиональным создателем очков.

Врачебная профессия диктует, что микроскоп Янсена имел примечательное сходство с увеличительной трубкой, однако для исследования клеточного строения он не использовался. Первым исследователем, применившим микроскоп для изучения живых организмов, является Роберт Гук. Его увеличительный прибор был более совершенным и позволял увеличивать объекты в 50 раз.

Микроскоп Р.Гука

С этого момента начинается использование световой микроскопии для исследования клеток.

Антони ван Левенгук усовершенствовал микроскоп таким образом, что живые объекты стали видны в 300-кратном увеличении.

На представленной иллюстрации показан устройство примитивного увеличительного прибора, используемого в 17 веке. Каково его устройство? Это простая пластина, в центре которой размещена линза, а напротив нее находится игла для закрепления объекта. Наблюдатель должен был смотреть через линзу на объект, при этом направляя отверстие прибора на источник яркого света, такой как горящая свеча или солнечный свет. Этот простой прибор обеспечивал значительное увеличение изображения, что стало одним из этапов в развитии современной световой микроскопии.

Со временем внешний вид микроскопов и их возможности для исследования клеток менялись. Как выглядит современный световой микроскоп? Рассмотрим его на рисунке.

Впервые с фотонным микроскопом вам стало знакомо на биологических занятиях в пятом классе. Для повторения информации о структуре и увеличительной способности микроскопа, вы можете обратиться к уроку о клеточной структуре растений.

Эти микроскопы используют световую волну, и невозможно рассматривать объекты, меньшие по размеру, чем длина этой волны. Поэтому световые микроскопы были заменены электронными, которые используют пучки электронов.

Однако световые микроскопы все еще используются. Преимуществом световой микроскопии является ее простота использования, возможность наблюдения за живыми объектами и наблюдение за процессами, происходящими в них.

- Одним из основных методов в мире цитологии является электронная микроскопия. Первый электронный микроскоп был создан Райнхольдом Руденбергом.

Возможности электронного микроскопа гораздо шире светового – он позволяет рассмотреть объекты размером около 1 нм. На рисунке мы можем ознакомиться с сравнительными размерами некоторых объектов, которые обычно невидимы невооруженным глазом, но которые можно изучить с помощью светового или электронного микроскопа.

Проанализировав представленную иллюстрацию, можно легко увидеть превосходства электронного микроскопа при изучении структуры клеток. Однако недостатком такого подхода является невозможность изучать живые объекты. Для исследования каждая клетка подвергается специальной обработке, в результате которой она погибает. После подготовки препарата, он исследуется под микроскопом, и полученное изображение объекта представляет собой черно-белую увеличенную картину. Таким образом, благодаря этому методу впервые удалось получить изображение множества вирусов и изучить их структуру.

Представлено изображение коронавируса с использованием электронного микроскопа

Суть работы электронного микроскопа заключается в проникновении потока электронов через оптические компоненты на объект. Некоторые электроны рассеиваются на образце, что позволяет воссоздать изображение, отображаемое на экране. Давайте рассмотрим структуру электронного микроскопа на рисунке.

У этого метода есть свои недостатки. Оборудование является довольно дорогим и сложным в использовании. Кроме того, такие микроскопы должны быть размещены в надежных зданиях, без воздействия других электромагнитных полей.

Этот метод широко используется в науке и во многих областях промышленности. Особенно стоит отметить такую область, как нанотехнология, которая развивается благодаря созданию электронного микроскопа.

- Метод ультрацентрифугирования используется для изучения отдельных органоидов клетки. Для этого применяют специальные приборы, называемые центрифугами.

Лабораторная центрифуга используется для проведения процедур разделения клеток. На первом этапе клетки подвергаются дроблению, что позволяет разрушить клеточные оболочки. Далее, полученные образцы помещаются в пробирки и помещаются в центрифугу, где они вращаются с высокой скоростью. Ультрацентрифугирование основано на различии в плотности, массе и размерах компонентов клетки. Благодаря вращению, эти компоненты осаждаются с разной скоростью и образуют слои, как показано на иллюстрации.

Аналитическое центрифугирование имеет широкое применение в медицинских лабораторных исследованиях. Например, при изучении содержания иммуноглобулинов в крови используется метод ультрацентрифугирования белков. Этот анализ необходим для выявления нарушений в работе иммунной системы.

Метод центрифугирования для анализа крови.

Клеточная теория в настоящее время

С тех пор, как была сформулирована клеточная теория, развитие понимания о клетке как фундаментальной микроскопической структуре организма продолжается. В первой половине XX века стало очевидным первостепенное значение клеточных структур в передаче генетической информации. Продвигаясь в микроскопической технике, была обнаружена сложная структура клетки, описаны ее компоненты и их функции. Также был описан процесс образования новых клеток через деление материнской клеточной структуры.

Все открытия в области цитологии были учтены при разработке принципов современной клеточной теории.

Рассмотрим основные положения клеточной теории, сформировавшиеся настоящее время.

Первое положение клеточной теории было сформулировано Теодором Шванном и не претерпело значительных изменений. В соответствии с этим положением, растительные и животные организмы состоят из клеточных структур. Впоследствии были открыты и другие царства живых организмов, и поэтому данное положение было переформулировано.

Суть первого положения современной клеточной теории заключается в том, что организмы обладают клеточной структурой, и без этой структуры жизнь невозможно. В настоящее время известны только однонеклеточные существа — вирусы, и они способны к жизнедеятельности только после проникновения внутрь клетки.

Кроме того, согласно клеточной теории, клетка считается функциональной единицей, то есть она способна к жизни, питанию и обмену веществ. В этом аспекте она аналогична целому организму.

Второе положение клеточной теории подтверждает единство структуры клеток, где все клеточные компоненты включают оболочку, ядро, цитоплазму и другие органеллы. Они также имеют одинаковый состав, включающий белки, липиды, углеводы и нуклеиновые кислоты. Соответственно, это единство структуры обеспечивает общий принцип жизнедеятельности.

Третий принцип современной клеточной теории был высказан Рудольфом Вирховым. Он утверждал, что клетки могут образовываться исключительно из аналогичных структур. Это утверждение было подтверждено наукой и до сих пор не было обнаружено никаких других способов образования клеток.

В соответствии с клеточной теорией, клетка является основной структурой организма, несмотря на то, что она способна самостоятельно функционировать. На самом деле, известны одноклеточные организмы, в которых клетка выполняет роль всего организма. На клеточном уровне проявляются все признаки жизни: саморегуляция, размножение, рост и развитие, обмен веществ. Однако в случае многоклеточного организма каждая группа клеток выполняет определенные функции. Такое разделение функций в организме способствует адаптации к окружающей среде.

Какое значение имеет теория клеточной структуры организмов для человечества?

Клеточная теория представляет собой одно из важнейших достижений человечества, наряду с законом сохранения энергии и эволюционной теорией. Ф.Энгельс в своих работах отмечал, что это открытие позволило понять единство развития всех живых организмов. Организмы могут изменяться благодаря клеткам, что стимулирует эволюцию.

Клеточная теория играет важную роль в формировании материалистических представлений в биологии и медицине. Она открывает новые области науки, такие как биотехнология, нанотехнология, клеточная инженерия и селекция микроорганизмов.